Cinéma | Nouvelles du front

Le Fils unique (Hitori musuko)

un film de Yasujiro Ozu (1936)

Entre le tremblement de terre meurtrier de 1923, les bombardements qui frappèrent au long de la guerre les grandes villes de l’archipel, la destruction des œuvres jugées dangereuses sous l’occupation des forces alliées et la mégarde des producteurs eux-mêmes, on considère que 90% des films tournés au Japon avant 1945 ont été à jamais perdus1. C’est donc une véritable chance que, sur les cinquante-quatre films réalisés par Yasujiro Ozu entre Le Sabre de pénitence (1927) et Le Goût du saké (1962), trente-six ont pu être conservés. Bien que Le Fils unique ne fasse pas partie de ses œuvres les plus marquantes, il demeure néanmoins une étape importante dans la carrière du réalisateur puisqu’il s’agit de son premier film parlant et c’est donc un bonheur que de le découvrir pour la première fois au cinéma en France.

Entre le tremblement de terre meurtrier de 1923, les bombardements qui frappèrent au long de la guerre les grandes villes de l’archipel, la destruction des œuvres jugées dangereuses sous l’occupation des forces alliées et la mégarde des producteurs eux-mêmes, on considère que 90% des films tournés au Japon avant 1945 ont été à jamais perdus1. C’est donc une véritable chance que, sur les cinquante-quatre films réalisés par Yasujiro Ozu entre Le Sabre de pénitence (1927) et Le Goût du saké (1962), trente-six ont pu être conservés. Bien que Le Fils unique ne fasse pas partie de ses œuvres les plus marquantes, il demeure néanmoins une étape importante dans la carrière du réalisateur puisqu’il s’agit de son premier film parlant et c’est donc un bonheur que de le découvrir pour la première fois au cinéma en France.

Centré sur l’histoire d’une veuve qui, habitant la campagne, travaille comme une damnée pour offrir le meilleur des avenirs à son seul enfant, Le Fils unique explore le thème du sacrifice parental sur un fond, étonnant chez Ozu, de réalisme social. Treize années après avoir envoyé Ryosuke au lycée, cette mère dévouée va pour la première fois à Tokyo afin de lui rendre visite. Elle le découvrira marié et père d’un jeune enfant, mais sans être ce « grand homme » que tous deux espéraient jadis le voir devenir. Alors que Ryosuke, fauché, dépense ses dernières économies pour faire visiter Tokyo à sa chère mère, la façon dont le temps travaille inlassablement les Hommes apparaîtra au travers de la désillusion des uns, de la lassitude des autres et, chez tous, de ce déchirement terrible entre l’attachement aux traditions et l’irrésistible appel de la modernité. Comme souvent chez Ozu, au fil du temps le tissu familial s’est érodé et les individus doivent affronter dans la solitude les évolutions de la société.

Centré sur l’histoire d’une veuve qui, habitant la campagne, travaille comme une damnée pour offrir le meilleur des avenirs à son seul enfant, Le Fils unique explore le thème du sacrifice parental sur un fond, étonnant chez Ozu, de réalisme social. Treize années après avoir envoyé Ryosuke au lycée, cette mère dévouée va pour la première fois à Tokyo afin de lui rendre visite. Elle le découvrira marié et père d’un jeune enfant, mais sans être ce « grand homme » que tous deux espéraient jadis le voir devenir. Alors que Ryosuke, fauché, dépense ses dernières économies pour faire visiter Tokyo à sa chère mère, la façon dont le temps travaille inlassablement les Hommes apparaîtra au travers de la désillusion des uns, de la lassitude des autres et, chez tous, de ce déchirement terrible entre l’attachement aux traditions et l’irrésistible appel de la modernité. Comme souvent chez Ozu, au fil du temps le tissu familial s’est érodé et les individus doivent affronter dans la solitude les évolutions de la société.

Il me semble que c’est la première fois que j’écris à propos d’Ozu, chose qui m’étonne puisqu’à mes yeux il fait partie des cinq ou six réalisateurs absolument fondamentaux de l’histoire du cinéma : l’un des rares à avoir fait œuvre de manière incontestable et dont presque chaque image parvient à m’émouvoir au plus profond de mon être. Alors même que ses films ne se composent que de récits simples et d’une mise en scène à première vue naïve, que sa filmographie ne semble être qu’une répétition de toujours la même histoire très légèrement modifiée, parler du cinéma d’Ozu, expliquer son importance et ce qu’il nous faire ressentir en tant que spectateurs, n’a rien de simple.

Il me semble que c’est la première fois que j’écris à propos d’Ozu, chose qui m’étonne puisqu’à mes yeux il fait partie des cinq ou six réalisateurs absolument fondamentaux de l’histoire du cinéma : l’un des rares à avoir fait œuvre de manière incontestable et dont presque chaque image parvient à m’émouvoir au plus profond de mon être. Alors même que ses films ne se composent que de récits simples et d’une mise en scène à première vue naïve, que sa filmographie ne semble être qu’une répétition de toujours la même histoire très légèrement modifiée, parler du cinéma d’Ozu, expliquer son importance et ce qu’il nous faire ressentir en tant que spectateurs, n’a rien de simple.

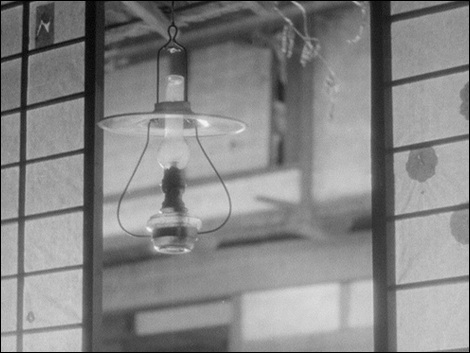

Les films muets d’Ozu étaient marqués par l’influence du cinéma occidental, notamment d’Ernst Lubitsch qui fut l’un de ses réalisateurs préférés. Si l’on retrouve dans Le Fils unique cette admiration du cinéma européen, à l’image des citations de plans de Symphonie inachevée (Willi Forst et Anthony Asquith, 1934) lorsque Ryosuke amène sa mère voir pour la première fois un film parlant, l’on assiste aussi à la mise en place du style d’Ozu. La prédilection pour le plan fixe, la frontalité, la contre-plongée et une caméra positionnée au ras du sol ; les jeux de raccords déconcertants et de sur-cadrages élaborés ; la ponctuation du récit par des plans dépersonnalisés ; tous ces éléments qui deviendront constitutifs du cinéma d’Ozu et qui aboutiront à l’anonymat du regard posé sur ses récits, sont ici présents en abondance. L’anonymat chez Ozu n’est cependant pas synonyme d’une absence de point de vue, simplement de la volonté du réalisateur de laisser son spectateur trouver du sens à l’image sans être trop directif, à instaurer lui-même un rapport entre plans et scènes.

Les films muets d’Ozu étaient marqués par l’influence du cinéma occidental, notamment d’Ernst Lubitsch qui fut l’un de ses réalisateurs préférés. Si l’on retrouve dans Le Fils unique cette admiration du cinéma européen, à l’image des citations de plans de Symphonie inachevée (Willi Forst et Anthony Asquith, 1934) lorsque Ryosuke amène sa mère voir pour la première fois un film parlant, l’on assiste aussi à la mise en place du style d’Ozu. La prédilection pour le plan fixe, la frontalité, la contre-plongée et une caméra positionnée au ras du sol ; les jeux de raccords déconcertants et de sur-cadrages élaborés ; la ponctuation du récit par des plans dépersonnalisés ; tous ces éléments qui deviendront constitutifs du cinéma d’Ozu et qui aboutiront à l’anonymat du regard posé sur ses récits, sont ici présents en abondance. L’anonymat chez Ozu n’est cependant pas synonyme d’une absence de point de vue, simplement de la volonté du réalisateur de laisser son spectateur trouver du sens à l’image sans être trop directif, à instaurer lui-même un rapport entre plans et scènes.

Jusqu’aux plans caractéristiques qui, touchant à l’état de grâce, arrachent enfin les personnages à la trivialité de leur quotidien, tout ce qui participera à cette mise en scène si particulière se trouve donc rassemblé dans Le Fils unique. Lorgnant encore vers le mélodrame, genre qu’Ozu abandonnera définitivement pour les chefs d’œuvres à venir, ce système millimétré montre encore de rares failles dans le jeu appuyé de certains acteurs et l’inclination au pathos. Comme le souligne Kiju Yoshida dans le brillant essai qu’il a consacré au cinéaste2, la filmographie d’Ozu comprend nombre d’œuvres qui se répondent et il ne fait aucun doute que Il était un père (1942) est un remaniement plus abouti de l’idée de départ de ce film de 1936. Mais déjà, derrière la douceur du récit, l’on décèle l’acuité d’un regard à la fois brutal et tendre : celui d’un homme qui fera passer, aux travers d’histoires simples et de répétitions, les sentiments et réflexions les plus complexes avec une infaillible précision.

Jusqu’aux plans caractéristiques qui, touchant à l’état de grâce, arrachent enfin les personnages à la trivialité de leur quotidien, tout ce qui participera à cette mise en scène si particulière se trouve donc rassemblé dans Le Fils unique. Lorgnant encore vers le mélodrame, genre qu’Ozu abandonnera définitivement pour les chefs d’œuvres à venir, ce système millimétré montre encore de rares failles dans le jeu appuyé de certains acteurs et l’inclination au pathos. Comme le souligne Kiju Yoshida dans le brillant essai qu’il a consacré au cinéaste2, la filmographie d’Ozu comprend nombre d’œuvres qui se répondent et il ne fait aucun doute que Il était un père (1942) est un remaniement plus abouti de l’idée de départ de ce film de 1936. Mais déjà, derrière la douceur du récit, l’on décèle l’acuité d’un regard à la fois brutal et tendre : celui d’un homme qui fera passer, aux travers d’histoires simples et de répétitions, les sentiments et réflexions les plus complexes avec une infaillible précision.

1Le Cinéma japonais, Donald Richie (Les Editions du Rocher, 2005)

2Ozu ou l’anti-cinéma, Kiju Yoshida (Institut Lumière/Actes Sud/Arte éditions, 2004)