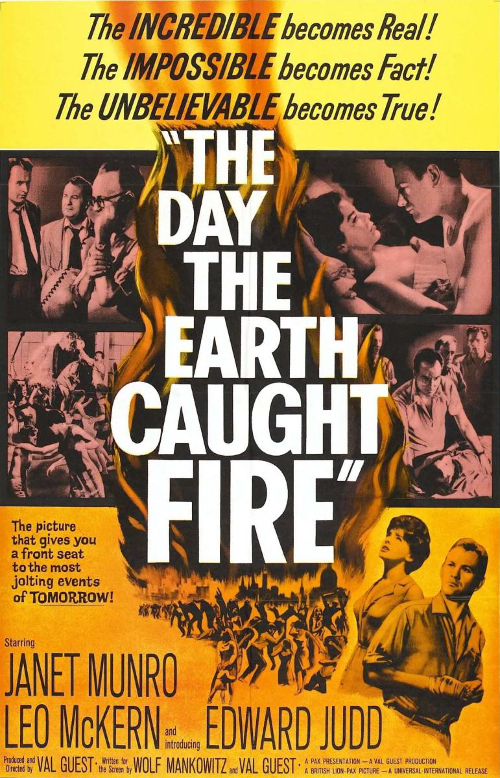

Le Jour où la Terre prit feu

un film de Val Guest (1961)

Publié par Marc Fairbrother le 25 février 2015 dans Autopsies

Dix ans pile après ce fameux jour où elle s’arrêta, la Terre finit donc par prendre feu ! La faute aux superpuissances mondiales qui, dans leur irresponsable course à l’armement, n’auront rien trouvé de plus ingénieux que de faire sauter au même instant les deux plus dévastatrices charges explosives jamais conçues par l’Homme. Les conséquences, on s’en doute, s’avéreront cataclysmiques ; ces détonations simultanées déplaçant l’axe de rotation de notre chère planète pour la dévier de son orbite et la précipiter en direction du soleil. Fidèles à leur cynisme, les grands décisionnaires de ce monde s’accorderont pour enfouir au mieux leur bourde sous un tissu de mensonges et de désinformation. Les tempêtes et crues se multipliant dans des régions habituellement sèches, des pays au climat tempéré traversant soudainement d’insoutenables canicules, la presse ne restera pas longtemps dupe de leur mascarade. Journaliste en bout de course du Daily Express, le divorcé et désabusé Peter Stenning va remonter une piste brûlante sur les traces d’une incandescente rouquine dans l’espoir de raviver sa carrière. Et si l’occasion se présente d’attiser la flamme de sa vie sentimentale entre deux interrogatoires, Pete ne laissera pas son professionnalisme se mettre en travers de sa route. L’avenir de la Terre semblant compromis, l’humanité entière vouée à rôtir sur le bûcher de sa propre vanité, on saurait difficilement en tenir rigueur à cet indécrottable mais sympathique coureur de bouteilles à moitié vides et de jupons.

Que les réfractaires à la science-fiction désuète se rassurent ; hormis la similitude entre leurs titres, le film de Val Guest n’a de commun avec Le Jour où la Terre s’arrêta (Robert Wise, 1951) que l’importance historique que tous deux représentent pour le genre. Cofinancé par le réalisateur lui-même et la British Lion, prestigieux studio ayant déjà offert au septième art quelques classiques du cinéma britannique dont Le troisième homme (Carol Reed, 1949) et Les Contes d’Hoffmann (Michael Powell et Emeric Pressburger, 1951), Le Jour où la Terre prit feu s’inscrit dans cette veine de films ancrés dans le contexte de la guerre froide et jouant sur la peur grandissante du conflit nucléaire. Comme l’évoquait Joe Dante dans son brillant Panic sur Florida Beach (1993), la majorité des productions qui exploitaient alors ce juteux filon traduisaient la paranoïa ambiante par un déchaînement de monstres en tous genres, au choix parachutés des cieux ou émergeant des abysses. Sans se priver d’apocalyptiques séquences de destruction, ce film dont Val Guest imagina le récit dès 1954 préférera s’appuyer en premier lieu sur une dramaturgie captivante et un froid réalisme pour susciter l’angoisse du spectateur. Voire même encourager ce-dernier à la réflexion par le cynisme assumé de personnages hauts en couleurs…

Que les réfractaires à la science-fiction désuète se rassurent ; hormis la similitude entre leurs titres, le film de Val Guest n’a de commun avec Le Jour où la Terre s’arrêta (Robert Wise, 1951) que l’importance historique que tous deux représentent pour le genre. Cofinancé par le réalisateur lui-même et la British Lion, prestigieux studio ayant déjà offert au septième art quelques classiques du cinéma britannique dont Le troisième homme (Carol Reed, 1949) et Les Contes d’Hoffmann (Michael Powell et Emeric Pressburger, 1951), Le Jour où la Terre prit feu s’inscrit dans cette veine de films ancrés dans le contexte de la guerre froide et jouant sur la peur grandissante du conflit nucléaire. Comme l’évoquait Joe Dante dans son brillant Panic sur Florida Beach (1993), la majorité des productions qui exploitaient alors ce juteux filon traduisaient la paranoïa ambiante par un déchaînement de monstres en tous genres, au choix parachutés des cieux ou émergeant des abysses. Sans se priver d’apocalyptiques séquences de destruction, ce film dont Val Guest imagina le récit dès 1954 préférera s’appuyer en premier lieu sur une dramaturgie captivante et un froid réalisme pour susciter l’angoisse du spectateur. Voire même encourager ce-dernier à la réflexion par le cynisme assumé de personnages hauts en couleurs…

Ces innombrables séries B voyant gigantesques fourmis et autres créatures mutantes ravager nos villes partaient certes d’une volonté évidente de sensationnalisme, leurs métaphores visuelles à la pertinence souvent plus que discutable n’en concrétisaient pas moins une peur aux sources purement psychologiques. Le défi pour Val Guest sera donc s’insuffler aux images de son propre film un même impact émotionnel sans le réduire à un simple spectacle populaire sous un déluge d’effets spéciaux. Bien que certaines images d’un Londres où les piétons s’égarent dans les vapeurs de la Tamise en ébullition restent impressionnantes, les scènes de destruction ne sont d’ailleurs pas le point fort du Jour où la Terre prit feu, la majorité des effets exhibant le poids des ans malgré le savoir-faire de leurs créateurs. C’est au contraire sa mise en scène, par ces longs plans répétés sur des lieux emblématiques de la capitale britannique toujours plus désertée par ses habitants, qui traduira à l’écran l’angoisse et le désespoir dans lesquels sombre l’ensemble de l’humanité, la cohue urbaine s’effaçant en faveur d’un désarçonnant sentiment de vide.

Ces innombrables séries B voyant gigantesques fourmis et autres créatures mutantes ravager nos villes partaient certes d’une volonté évidente de sensationnalisme, leurs métaphores visuelles à la pertinence souvent plus que discutable n’en concrétisaient pas moins une peur aux sources purement psychologiques. Le défi pour Val Guest sera donc s’insuffler aux images de son propre film un même impact émotionnel sans le réduire à un simple spectacle populaire sous un déluge d’effets spéciaux. Bien que certaines images d’un Londres où les piétons s’égarent dans les vapeurs de la Tamise en ébullition restent impressionnantes, les scènes de destruction ne sont d’ailleurs pas le point fort du Jour où la Terre prit feu, la majorité des effets exhibant le poids des ans malgré le savoir-faire de leurs créateurs. C’est au contraire sa mise en scène, par ces longs plans répétés sur des lieux emblématiques de la capitale britannique toujours plus désertée par ses habitants, qui traduira à l’écran l’angoisse et le désespoir dans lesquels sombre l’ensemble de l’humanité, la cohue urbaine s’effaçant en faveur d’un désarçonnant sentiment de vide.

Conscient des limites que lui dictait la technique à sa disposition et sachant pertinemment qu’il ne pouvait rivaliser avec les superproductions hollywoodiennes, Guest s’évertua à construire son film autour d’une étouffante ambiance. Dès une séquence d’ouverture qui nous plonge d’emblée, par son monochrome jaunâtre, à deux doigts de la fin du monde, celle-ci dominera le récit en se manifestant aussi bien par d’infimes détails dans chaque coin du cadre que par la torpeur permanente qui semble étreindre les personnages pour mieux les essorer. Cette ambiance avoisinant le post-apocalyptique avait certes déjà lourdement pesé sur les écrans de cinéma*, jamais auparavant elle n’avait fait l’objet du regard journalistique que partagent ici la majorité des protagonistes. De même que le caractère vieillot des effets spéciaux ne diminue en rien le plaisir du spectateur, l’improbabilité de certains éléments du récit importe peu car c’est dans ce regard, son véritable moteur narratif, que le film puise son réalisme et sa vraisemblance.

Conscient des limites que lui dictait la technique à sa disposition et sachant pertinemment qu’il ne pouvait rivaliser avec les superproductions hollywoodiennes, Guest s’évertua à construire son film autour d’une étouffante ambiance. Dès une séquence d’ouverture qui nous plonge d’emblée, par son monochrome jaunâtre, à deux doigts de la fin du monde, celle-ci dominera le récit en se manifestant aussi bien par d’infimes détails dans chaque coin du cadre que par la torpeur permanente qui semble étreindre les personnages pour mieux les essorer. Cette ambiance avoisinant le post-apocalyptique avait certes déjà lourdement pesé sur les écrans de cinéma*, jamais auparavant elle n’avait fait l’objet du regard journalistique que partagent ici la majorité des protagonistes. De même que le caractère vieillot des effets spéciaux ne diminue en rien le plaisir du spectateur, l’improbabilité de certains éléments du récit importe peu car c’est dans ce regard, son véritable moteur narratif, que le film puise son réalisme et sa vraisemblance.

Plus qu’à un énième film catastrophe, Le Jour où la Terre prit feu ressemble à une rigoureuse observation de la déliquescence de notre civilisation vécue depuis la rédaction d’un grand quotidien. Cette approche quasi documentaire de la science-fiction, par laquelle Val Guest cherchait autant à se convaincre lui-même que son spectateur de la plausibilité de son récit, se trouvait déjà au cœur de ses premières œuvres rattachées au genre : Le Monstre (1955) et La Marque (1957), les deux volets de la saga Quatermass qu’il tourna quelques années plus tôt pour la Hammer. Elle vaudra au Jour où la Terre prit feu d’être salué par la critique comme l’une des plus fidèles représentations de la vie d’un journal et trouve dans ce film son expression la plus retentissante. Nous donnant à ressentir cette urgence qui inspire aux personnages leur besoin de comprendre et de documenter le danger imminent qui les guette, le film nous replonge, que l’on soit ou non un enfant de l’atome, dans ce climat anxiogène qui aura marqué une grande partie du siècle dernier. Comme tout grand film de science fiction, Le Jour où la Terre prit feu ne se tourne donc vers l’avenir que pour mieux refléter sa propre époque et évoquer un monde terrifiant dont le vernis dissimule à peine le constat du flagrant échec de notre espèce à apprendre à vivre ensemble.

Plus qu’à un énième film catastrophe, Le Jour où la Terre prit feu ressemble à une rigoureuse observation de la déliquescence de notre civilisation vécue depuis la rédaction d’un grand quotidien. Cette approche quasi documentaire de la science-fiction, par laquelle Val Guest cherchait autant à se convaincre lui-même que son spectateur de la plausibilité de son récit, se trouvait déjà au cœur de ses premières œuvres rattachées au genre : Le Monstre (1955) et La Marque (1957), les deux volets de la saga Quatermass qu’il tourna quelques années plus tôt pour la Hammer. Elle vaudra au Jour où la Terre prit feu d’être salué par la critique comme l’une des plus fidèles représentations de la vie d’un journal et trouve dans ce film son expression la plus retentissante. Nous donnant à ressentir cette urgence qui inspire aux personnages leur besoin de comprendre et de documenter le danger imminent qui les guette, le film nous replonge, que l’on soit ou non un enfant de l’atome, dans ce climat anxiogène qui aura marqué une grande partie du siècle dernier. Comme tout grand film de science fiction, Le Jour où la Terre prit feu ne se tourne donc vers l’avenir que pour mieux refléter sa propre époque et évoquer un monde terrifiant dont le vernis dissimule à peine le constat du flagrant échec de notre espèce à apprendre à vivre ensemble.

*L’on pensera notamment au visionnage du Jour où la Terre prit feu à deux films de 1959 : Le Dernier rivage de Stanley Kramer et Le Monde, la chair et le diable de Ranald MacDougall.