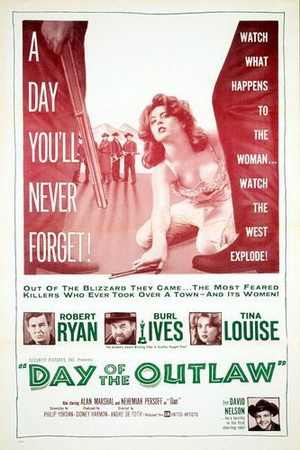

La Chevauchée des bannis

un film de André De Toth (1959)

Publié par Marc Fairbrother le 14 juin 2015 dans La Crypte

Des étendues enneigées qui s’égarent à l’horizon, une poignée de bâtisses ponctuant l’immensité blanchâtre de leurs structures revêches et les crêtes montagneuses qui s’élèvent, infranchissables, en toile de fond ; ainsi se présente La Chevauchée des bannis, onzième et dernier western signé par André De Toth. Ou Day of the Outlaw de son funeste titre original, un western négligé à sa sortie mais un western majeur, réalisé par un cinéaste au sommet de son art que l’Histoire, ce grand dadais, retiendra davantage pour ses expérimentations anecdotiques avec la 3D (L’Homme au masque de cire, l’un des premiers films hollywoodiens à exploiter la stéréoscopie1) que pour ses nombreuses séries B d’excellente facture. En témoignent Femme de feu2 (1947), Pitfall (1948) ou encore ce polar exemplaire qu’est Chasse au gang (1954). Habité de tout son long par la radicalité intraitable de ces premiers et glaçants plans, dont un de ces longs panoramiques qu’affectionnait particulièrement le réalisateur, La Chevauchée des bannis exhale son intransigeante modernité à chaque image arrachée aux indomptables décors naturels parmi lesquels ses protagonistes s’évertuent avec hargne à s’entretuer.

De personnages, le film nous en réserve justement plusieurs de remarquables ; à commencer par Blaise Starrett, le premier à se détacher de l’omniprésent brouillard. À la manière de sa caméra, qui nous fait pénétrer par étapes cette communauté à mille lieux de toute forme de civilisation, De Toth ne dévoilera les éléments de son intrigue qu’à mesure de l’intensification des conflits. Les étalages du magasin général ont beau présenter un inventaire dépouillé jusqu’au strict minimum, la carte du saloon en est certes réduite à quelques rares bouteilles accumulant la poussière derrière le comptoir : ce patelin isolé des montagnes du Wyoming est tout sauf une ville sans histoires. Partout sous la neige se forme en effet une boue salissante, s’apprêtant à en éclabousser la surface immaculée et à ternir les rares illusions qu’entretiennent encore ces hommes démunis de toute autre richesse. C’est ainsi, en premier lieu, de la sempiternelle querelle entre éleveurs et fermiers dont il paraîtra s’agir, puis – Starrett convoitant encore une ancienne flemme devenue depuis l’épouse de Hal Crane – de la rivalité amoureuse que dissimule celle-ci. Au moment de l’affrontement entre ces éternels ennemis, le cinéaste coupera cependant court à son récit, le laissant en suspens pour mieux introduire la véritable menace qui plane sur la population locale.

De personnages, le film nous en réserve justement plusieurs de remarquables ; à commencer par Blaise Starrett, le premier à se détacher de l’omniprésent brouillard. À la manière de sa caméra, qui nous fait pénétrer par étapes cette communauté à mille lieux de toute forme de civilisation, De Toth ne dévoilera les éléments de son intrigue qu’à mesure de l’intensification des conflits. Les étalages du magasin général ont beau présenter un inventaire dépouillé jusqu’au strict minimum, la carte du saloon en est certes réduite à quelques rares bouteilles accumulant la poussière derrière le comptoir : ce patelin isolé des montagnes du Wyoming est tout sauf une ville sans histoires. Partout sous la neige se forme en effet une boue salissante, s’apprêtant à en éclabousser la surface immaculée et à ternir les rares illusions qu’entretiennent encore ces hommes démunis de toute autre richesse. C’est ainsi, en premier lieu, de la sempiternelle querelle entre éleveurs et fermiers dont il paraîtra s’agir, puis – Starrett convoitant encore une ancienne flemme devenue depuis l’épouse de Hal Crane – de la rivalité amoureuse que dissimule celle-ci. Au moment de l’affrontement entre ces éternels ennemis, le cinéaste coupera cependant court à son récit, le laissant en suspens pour mieux introduire la véritable menace qui plane sur la population locale.

Sous les ordres de Jack Bruhn, officier déchu de la cavalerie dont seule la poigne de fer retient ses hommes de mettre à feu et à sang le village, une bande de hors-la-loi en cavale fait soudainement irruption à Bitters. Dans le saloon, plus précisément, où se tiennent en joue Starrett et Crane, prêts à en découdre une fois pour toutes. C’est alors, de la façon la plus inattendue qui soit, une toute autre histoire qui commence. Les tensions grandissantes entre Starrett, que l’on devinait déjà en traditionnelle figure antagoniste du western, et les fermiers qui s’opposent à lui devront patienter pour trouver leur résolution. Face aux criminels qui se sont emparés sans aucune difficulté de la ville, cette poignée de paysans désarmés devra faire front pour protéger femmes et enfants. Grièvement blessé au cours de leur fuite, l’emprise qu’exerce Bruhn sur ses disciples s’amenuise à vue d’œil. L’odeur de sa mort prochaine les alertant comme autant de charognards, sa bande de fugitifs guette l’ultime soupir, synonyme de libération pour leurs pulsions sanguinaires. De Toth fait ainsi de lui une véritable bombe à retardement que Starrett et les fermiers devront maintenir à l’écart, érigeant ce personnage gargantuesque, débarqué de nulle-part pour subvertir un récit des plus classiques, le cœur-même de son dispositif narratif.

Sous les ordres de Jack Bruhn, officier déchu de la cavalerie dont seule la poigne de fer retient ses hommes de mettre à feu et à sang le village, une bande de hors-la-loi en cavale fait soudainement irruption à Bitters. Dans le saloon, plus précisément, où se tiennent en joue Starrett et Crane, prêts à en découdre une fois pour toutes. C’est alors, de la façon la plus inattendue qui soit, une toute autre histoire qui commence. Les tensions grandissantes entre Starrett, que l’on devinait déjà en traditionnelle figure antagoniste du western, et les fermiers qui s’opposent à lui devront patienter pour trouver leur résolution. Face aux criminels qui se sont emparés sans aucune difficulté de la ville, cette poignée de paysans désarmés devra faire front pour protéger femmes et enfants. Grièvement blessé au cours de leur fuite, l’emprise qu’exerce Bruhn sur ses disciples s’amenuise à vue d’œil. L’odeur de sa mort prochaine les alertant comme autant de charognards, sa bande de fugitifs guette l’ultime soupir, synonyme de libération pour leurs pulsions sanguinaires. De Toth fait ainsi de lui une véritable bombe à retardement que Starrett et les fermiers devront maintenir à l’écart, érigeant ce personnage gargantuesque, débarqué de nulle-part pour subvertir un récit des plus classiques, le cœur-même de son dispositif narratif.

Sous la lumière crue de Russell Harlan, chef opérateur des grands westerns de Howard Hawks3, Robert Ryan et Burl Ives – campant respectivement Starrett et Bruhn – se livrent à un affrontement d’anthologie. Tout, entre eux, n’est pourtant que dérobade et diplomatie, les conflits s’intériorisant jusqu’au point de rupture, le moindre geste s’accomplissant dans l’attente d’une explosion de violence qui n’a cesse de gronder comme la tempête de neige au-dehors qui menace d’emprisonner ensemble villageois et hors-la-loi pour le plus interminable des hivers. Les rites westerniens sont rassemblés au grand complet, mais qu’il mette en scène un bal endiablé ou une bagarre aux allures de passage à tabac, un duel interrompu ou la laborieuse chevauchée finale au travers d’une mer de neige, De Toth les emploie pour faire stagner, plutôt qu’avancer, son récit et laisser dangereusement s’accumuler la tension. Au travers de sa narration étouffante, c’est l’environnement qui s’anime pour dominer ces individus impuissants, le cinéaste les inscrivant au moindre plan dans une lutte solitaire et perdue d’avance contre les paysages immenses. Le conflit prend ainsi forme en chacun des éléments – neiges, vents, brume – qu’oppose une nature inhospitalière à l’avancée de ces hommes. Des hommes qui cherchent aveuglément la voie à suivre ; celle qui mène vers une vie meilleure, offrant comme seul réconfort une chance ultime de rédemption.

Sous la lumière crue de Russell Harlan, chef opérateur des grands westerns de Howard Hawks3, Robert Ryan et Burl Ives – campant respectivement Starrett et Bruhn – se livrent à un affrontement d’anthologie. Tout, entre eux, n’est pourtant que dérobade et diplomatie, les conflits s’intériorisant jusqu’au point de rupture, le moindre geste s’accomplissant dans l’attente d’une explosion de violence qui n’a cesse de gronder comme la tempête de neige au-dehors qui menace d’emprisonner ensemble villageois et hors-la-loi pour le plus interminable des hivers. Les rites westerniens sont rassemblés au grand complet, mais qu’il mette en scène un bal endiablé ou une bagarre aux allures de passage à tabac, un duel interrompu ou la laborieuse chevauchée finale au travers d’une mer de neige, De Toth les emploie pour faire stagner, plutôt qu’avancer, son récit et laisser dangereusement s’accumuler la tension. Au travers de sa narration étouffante, c’est l’environnement qui s’anime pour dominer ces individus impuissants, le cinéaste les inscrivant au moindre plan dans une lutte solitaire et perdue d’avance contre les paysages immenses. Le conflit prend ainsi forme en chacun des éléments – neiges, vents, brume – qu’oppose une nature inhospitalière à l’avancée de ces hommes. Des hommes qui cherchent aveuglément la voie à suivre ; celle qui mène vers une vie meilleure, offrant comme seul réconfort une chance ultime de rédemption.

1Premier film en couleur, employant la stéréoscopie et produit par une major, L’Homme au masque de cire (avec Vincent Price, pas celui avec Paris Hilton hein…) est sorti en 1953, seulement quelques jours après le J’ai vécu deux fois que tourna Lew Landers pour la Columbia, premier exemple de film hollywoodien en 3D, en noir et blanc cette fois.

2C’est John Ford lui-même, contraint par ses engagements à abandonner le projet, qui avait choisi André De Toth pour le remplacer à la réalisation de Femme de feu, une anecdote que le réalisateur d’origine hongroise raconte dans Print the Legend: The Life and Times of John Ford (Scott Eyman, 1999).

3Entre autres films, Harlan travailla avec Hawks sur La Rivière rouge, La Captive aux yeux clairs et Rio Bravo, ce dernier datant de la même année que La Chevauchée des bannis.