Cinéma | Missives

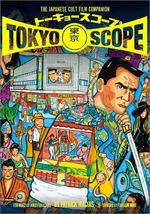

Tokyoscope: The Japanese Cult Film Companion

un livre de Patrick Macias (Cadence Books, 2001)

Le cinéma japonais, depuis que Kurosawa s’est vu discerner le Lion d’or à Venise en 1951 pour son Rashomon, l’Occident connaît. Les grands maîtres que furent en leur temps Ozu, Mizoguchi et Naruse sont entrés dans le canon de la cinéphilie mondiale et leurs films figurent désormais aux catalogues des distributeurs et éditeurs les plus prestigieux. D’innombrables ouvrages ont été consacrés ces cinquante dernières années au cinéma de l’archipel, analysant son histoire, son esthétique et ses plus célèbres artisans. Cette offre éditoriale ne balaie cependant que la partie visible de l’iceberg : comme pour toute cinématographie nationale – et le Japon put se vanter dès les années 1920 de l’une des industries les plus productives au monde – ce que l’on en connaît à l’international n’est guère représentatif de l’ensemble. Pour chaque fresque historique et drame social qui aura su conquérir spectateurs et critiques se cache donc une centaine d’autres secrets jalousement gardés. C’est ce cinéma d’exploitation décomplexé et passionnant, pourtant méconnu et difficilement accessible, que nous raconte Patrick Macias dans Tokyoscope: The Japanese Cult Film Companion.

Le cinéma japonais, depuis que Kurosawa s’est vu discerner le Lion d’or à Venise en 1951 pour son Rashomon, l’Occident connaît. Les grands maîtres que furent en leur temps Ozu, Mizoguchi et Naruse sont entrés dans le canon de la cinéphilie mondiale et leurs films figurent désormais aux catalogues des distributeurs et éditeurs les plus prestigieux. D’innombrables ouvrages ont été consacrés ces cinquante dernières années au cinéma de l’archipel, analysant son histoire, son esthétique et ses plus célèbres artisans. Cette offre éditoriale ne balaie cependant que la partie visible de l’iceberg : comme pour toute cinématographie nationale – et le Japon put se vanter dès les années 1920 de l’une des industries les plus productives au monde – ce que l’on en connaît à l’international n’est guère représentatif de l’ensemble. Pour chaque fresque historique et drame social qui aura su conquérir spectateurs et critiques se cache donc une centaine d’autres secrets jalousement gardés. C’est ce cinéma d’exploitation décomplexé et passionnant, pourtant méconnu et difficilement accessible, que nous raconte Patrick Macias dans Tokyoscope: The Japanese Cult Film Companion.

A l’image du cinéma hollywoodien, le cinéma japonais s’édifia très tôt autour de certains genres1. Dès l’époque du muet, yakuzas, samouraïs et autres fantômes imprimaient donc déjà leurs silhouettes bien définies sur les pellicules de la Toho et de la Nikkatsu. Bien que sous l’impulsion d’événements historiques, du bombardement d’Hiroshima à la bulle spéculative des années 1980, de nouvelles et monstrueuses formes soient apparues, ce sont encore ces figures traditionnelles que nous y apercevons le plus communément de nos jours. Devenant toujours plus spectaculaires et transgressifs au gré des innovations techniques et de l’évolution des mœurs, ces genres ont sans cesse évolué pour fonder un cinéma populaire hors du commun. Rejoints par de nouveaux venus, tel le kaiju eiga2 émergeant en 1954 des eaux comme du traumatisme nucléaire, ces divertissements produits à la chaîne ont conforté leur rôle prépondérant dans le paysage cinématographique japonais, certaines estimations avançant que le seul genre du pinku eiga3 représenterait la moitié de la production entre 1965 et 1973, un grand studio comme la Nikkatsu se consacrant entièrement à sa ligne du Roman Porno.

A l’image du cinéma hollywoodien, le cinéma japonais s’édifia très tôt autour de certains genres1. Dès l’époque du muet, yakuzas, samouraïs et autres fantômes imprimaient donc déjà leurs silhouettes bien définies sur les pellicules de la Toho et de la Nikkatsu. Bien que sous l’impulsion d’événements historiques, du bombardement d’Hiroshima à la bulle spéculative des années 1980, de nouvelles et monstrueuses formes soient apparues, ce sont encore ces figures traditionnelles que nous y apercevons le plus communément de nos jours. Devenant toujours plus spectaculaires et transgressifs au gré des innovations techniques et de l’évolution des mœurs, ces genres ont sans cesse évolué pour fonder un cinéma populaire hors du commun. Rejoints par de nouveaux venus, tel le kaiju eiga2 émergeant en 1954 des eaux comme du traumatisme nucléaire, ces divertissements produits à la chaîne ont conforté leur rôle prépondérant dans le paysage cinématographique japonais, certaines estimations avançant que le seul genre du pinku eiga3 représenterait la moitié de la production entre 1965 et 1973, un grand studio comme la Nikkatsu se consacrant entièrement à sa ligne du Roman Porno.

Contrairement aux films de l’Âge d’or du cinéma de genre italien, dont les coûts de production étaient souvent couverts par la vente en amont des droits à l’exploitation internationale, les films de yakuzas, d’horreur ou d’action japonais n’étaient que rarement destinés à l’exportation. Leur but primordial était de remplir les salles de Tokyo et des autres grandes villes, le public ayant déserté son cinéma en faveur de la télévision qui faisait irruption dans les foyers ou des productions hollywoodiennes toujours aussi populaires malgré les années d’occupation. Ce qui acheva le cinéma japonais classique, forçant éventuellement même un cinéaste révéré comme Kurosawa à l’exil pour financer ses projets, serait à l’origine de l’un des pans les plus foisonnants de la production nationale.

Contrairement aux films de l’Âge d’or du cinéma de genre italien, dont les coûts de production étaient souvent couverts par la vente en amont des droits à l’exploitation internationale, les films de yakuzas, d’horreur ou d’action japonais n’étaient que rarement destinés à l’exportation. Leur but primordial était de remplir les salles de Tokyo et des autres grandes villes, le public ayant déserté son cinéma en faveur de la télévision qui faisait irruption dans les foyers ou des productions hollywoodiennes toujours aussi populaires malgré les années d’occupation. Ce qui acheva le cinéma japonais classique, forçant éventuellement même un cinéaste révéré comme Kurosawa à l’exil pour financer ses projets, serait à l’origine de l’un des pans les plus foisonnants de la production nationale.

De jeunes réalisateurs purent à cette époque passer derrière la caméra, avec pour seules contraintes des budgets dérisoires, un planning au cordeau et une obligation de succès. Dès lors qu’ils respectaient ces engagements, que se remplissaient les salles de Shinjuku, ces réalisateurs bénéficiaient d’une liberté absolue. Traités comme de vulgaires biens de consommation jetables par leurs producteurs, ces films devinrent ainsi un formidable territoire d’expérimentation et d’expression, une génération d’enfants terribles en profitant pour mettre en images leurs idées les plus folles, brisant les tabous en toute impunité comme dans le délicieusement blasphématoire Couvent de la bête sacrée (Norifumi Suzuki, 1974) ou les nombreux films de l’enragé Koji Wakamatsu. Cette liberté avait néanmoins ses revers et, s’il était possible alors de tourner à peu près tout et n’importe quoi, ces films furent rarement projetés en dehors du Japon, bien que Sonny Chiba connaîtra son heure de gloire dans les rayons des vidéoclubs américains, et leur conservation a pâti de l’attitude de studios n’hésitant pas à détruire les bobines si jamais ils venaient à manquer de place.

De jeunes réalisateurs purent à cette époque passer derrière la caméra, avec pour seules contraintes des budgets dérisoires, un planning au cordeau et une obligation de succès. Dès lors qu’ils respectaient ces engagements, que se remplissaient les salles de Shinjuku, ces réalisateurs bénéficiaient d’une liberté absolue. Traités comme de vulgaires biens de consommation jetables par leurs producteurs, ces films devinrent ainsi un formidable territoire d’expérimentation et d’expression, une génération d’enfants terribles en profitant pour mettre en images leurs idées les plus folles, brisant les tabous en toute impunité comme dans le délicieusement blasphématoire Couvent de la bête sacrée (Norifumi Suzuki, 1974) ou les nombreux films de l’enragé Koji Wakamatsu. Cette liberté avait néanmoins ses revers et, s’il était possible alors de tourner à peu près tout et n’importe quoi, ces films furent rarement projetés en dehors du Japon, bien que Sonny Chiba connaîtra son heure de gloire dans les rayons des vidéoclubs américains, et leur conservation a pâti de l’attitude de studios n’hésitant pas à détruire les bobines si jamais ils venaient à manquer de place.

Macias n’est pas historien du cinéma et le style adopté dans Tokyoscope, de l’écriture à la maquette, se veut résolument proche d’un esprit fanzine. L’auteur nous invite d’emblée à pénétrer avec lui dans le Showakan, cinéma mythique dont on n’aura plus l’impression de quitter les boyaux tortueux avant la fin de notre lecture. Le lieu est peuplé de vieillards, de sans-abri et de yakuzas, se traîne – vous l’aurez compris – une bien mauvaise réputation. L’on s’y sent pourtant chez soi alors que défilent devant nos yeux des chefs d’œuvre de déviance de tous bords. Organisé par thèmes, plutôt que suivant une quelconque chronologie, Tokyoscope consacre chacun de ses chapitres à un genre ou à une figure clef du cinéma d’exploitation japonais. Giant Monsters, Sonny Chiba, Shogun Assassin, Yakuza, Banned, Pink & Violent, Panic & Disaster…Ces titres évocateurs ne dévoilent que les grandes lignes de l’ouvrage dont les quelques 230 pages regorgent d’entretiens avec Kinji Fukasaku, Kyoshi Kurosawa ou Takashi Miike ; de portraits hauts en couleur de Teruo Ishii, Tetsuro Tanba et Noboru Ando, étonnant chef yakuza devenu producteur et acteur de films retraçant son propre parcours criminel ; et bien évidemment des dizaines de critiques de films, des inévitables Godzilla (Ishiro Honda, 1954), The Street Fighter (Shigehiro Ozawa, 1974) ou Audition (Takashi Miike, 1999), aux plus surprenants La Fin du monde d’après Nostradamus (Toshio Masuda, 1974) et Bullet Train Big Explosion (Junya Sato, 1975).

Macias n’est pas historien du cinéma et le style adopté dans Tokyoscope, de l’écriture à la maquette, se veut résolument proche d’un esprit fanzine. L’auteur nous invite d’emblée à pénétrer avec lui dans le Showakan, cinéma mythique dont on n’aura plus l’impression de quitter les boyaux tortueux avant la fin de notre lecture. Le lieu est peuplé de vieillards, de sans-abri et de yakuzas, se traîne – vous l’aurez compris – une bien mauvaise réputation. L’on s’y sent pourtant chez soi alors que défilent devant nos yeux des chefs d’œuvre de déviance de tous bords. Organisé par thèmes, plutôt que suivant une quelconque chronologie, Tokyoscope consacre chacun de ses chapitres à un genre ou à une figure clef du cinéma d’exploitation japonais. Giant Monsters, Sonny Chiba, Shogun Assassin, Yakuza, Banned, Pink & Violent, Panic & Disaster…Ces titres évocateurs ne dévoilent que les grandes lignes de l’ouvrage dont les quelques 230 pages regorgent d’entretiens avec Kinji Fukasaku, Kyoshi Kurosawa ou Takashi Miike ; de portraits hauts en couleur de Teruo Ishii, Tetsuro Tanba et Noboru Ando, étonnant chef yakuza devenu producteur et acteur de films retraçant son propre parcours criminel ; et bien évidemment des dizaines de critiques de films, des inévitables Godzilla (Ishiro Honda, 1954), The Street Fighter (Shigehiro Ozawa, 1974) ou Audition (Takashi Miike, 1999), aux plus surprenants La Fin du monde d’après Nostradamus (Toshio Masuda, 1974) et Bullet Train Big Explosion (Junya Sato, 1975).

Abondamment illustré de posters, de photographies et de dessins signés par l’affichiste et programmateur attitré du Shinjuku Showakan, Happy Ujihashi, Tokyoscope ne comble certes pas le manque flagrant de littérature sur le sujet mais s’avère néanmoins un guide indispensable. Que l’on soit ou non un spectateur averti, l’on trouvera dans ces articles passionnés mille raisons de découvrir, ou de se pencher à nouveau, sur le cinéma de genre nippon.

Abondamment illustré de posters, de photographies et de dessins signés par l’affichiste et programmateur attitré du Shinjuku Showakan, Happy Ujihashi, Tokyoscope ne comble certes pas le manque flagrant de littérature sur le sujet mais s’avère néanmoins un guide indispensable. Que l’on soit ou non un spectateur averti, l’on trouvera dans ces articles passionnés mille raisons de découvrir, ou de se pencher à nouveau, sur le cinéma de genre nippon.

« En tant que président de l’Association des réalisateurs japonais, je puis dire que vous trouverez dans ce livre une aussi bonne analyse de ce que nous tentions de faire alors que dans n’importe quel autre publication qu’il m’ait été donné de lire. Patrick Macias a une excellente compréhension du cinéma japonais, y compris de mes films, et en parle avec beaucoup d’enthousiasme. »

Extrait de la préface de Tokyoscope: The Japanese Cult Film Companion, signée par Kinji Fukasaku, l’immense réalisateur de Combat sans code d’honneur (1973) et de Battle Royale (2000)

1A ce sujet, et pour toute information relative au cinéma japonais muet et classique, je vous renvois à l’incontournable volume de Donald Richie, Le Cinéma japonais

1A ce sujet, et pour toute information relative au cinéma japonais muet et classique, je vous renvois à l’incontournable volume de Donald Richie, Le Cinéma japonais

2Kaiju eiga : films de monstres, genre fondé par le Godzilla d’Ishiro Honda

3Pinku eiga : cinéma rose, terme désignant le cinéma érotique ou, plus généralement, les films pour adultes