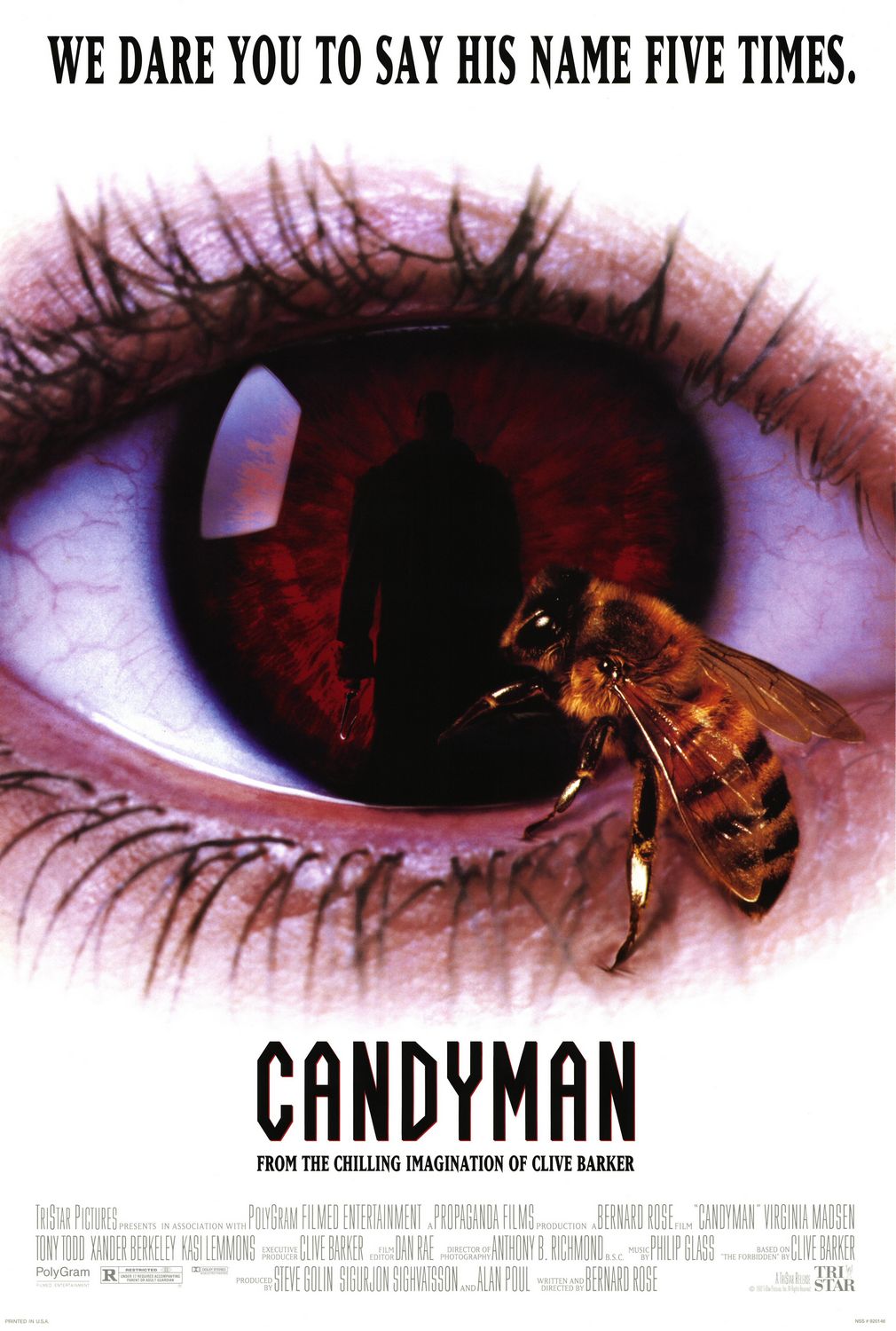

Candyman

un film de Bernard Rose (1992)

Publié par Marc Fairbrother le 2 janvier 2016 dans La Crypte

Il n’y a rien d’aussi facile au cinéma que d’éveiller la peur du spectateur. Mais l’horreur véritable, celle où l’œuvre d’un H. P. Lovecraft ou d’un John Carpenter puise ses plus vertigineuses ténèbres, reste avant tout une affaire d’idées. Le genre d’idées dont regorge justement Candyman, libre adaptation par Bernard Rose – qui nous avait déjà émerveillé avec Paperhouse – de « Lieux interdits » ; une nouvelle tirée des Livres de sang, la collection qui révéla Clive Barker au grand public lors d’une publication en six volumes s’étalant de 1985 à 1986. Bien d’autres récits de Barker se sont vus portés à l’écran, par l’auteur lui-même (Hellraiser, Cabal, Le Maître des illusions) comme par d’autres cinéastes aux ambitions parfois discutables (Rawhead Rex, Midnight Meat Train). Candyman reste toutefois, à ce jour, l’une des manifestations les plus abouties d’une œuvre littéraire et cinématographique résolument tournée vers l’imaginaire, son emprise terrible et sa puissance transformatrice sur les individus qui en peuplent les mondes et les histoires, si ce n’est au-delà.

Premier long-métrage de Bernard Rose, qui évoluait jusqu’alors dans le milieu du clip vidéo, Paperhouse travaillait déjà, à la manière de son modèle assumé L’Esprit de la ruche, la perméabilité entre le réel et l’imaginaire. Une frontière que l’héroïne de Candyman, Helen Lyle, sera à son tour amenée à franchir. Thésarde, Helen mène des recherches avec son amie Bernadette au sujet des légendes urbaines, phénomène qu’elles abordent sous l’angle du folklore contemporain. Parmi les histoires recueillies auprès des étudiants de l’université, la plupart dignes du plus racoleur des slashers accouchés par les années 1980, celle du « Candyman » va en particulier retenir leur attention. Située à Cabrini Green, quartier de Chicago où s’érige désormais l’un de ces vastes housing projects abandonnés au joug des gangs, cette triste histoire d’un fils d’esclave affranchi, lâchement puni pour sa liaison avec une femme blanche, a été remise au goût du jour suite à une série de meurtres inhumains dont les auteurs échappent encore à la justice. Des criminels qui instrumentalisent cette histoire de fantômes et la peur qui en découle se disent Helen et Bernadette, tentant de s’accrocher à une rassurante logique alors qu’elles s’aventurent sur un terrain dont la sordide réalité dépasse leurs attentes fondées sur une vie passée dans le confort.

Premier long-métrage de Bernard Rose, qui évoluait jusqu’alors dans le milieu du clip vidéo, Paperhouse travaillait déjà, à la manière de son modèle assumé L’Esprit de la ruche, la perméabilité entre le réel et l’imaginaire. Une frontière que l’héroïne de Candyman, Helen Lyle, sera à son tour amenée à franchir. Thésarde, Helen mène des recherches avec son amie Bernadette au sujet des légendes urbaines, phénomène qu’elles abordent sous l’angle du folklore contemporain. Parmi les histoires recueillies auprès des étudiants de l’université, la plupart dignes du plus racoleur des slashers accouchés par les années 1980, celle du « Candyman » va en particulier retenir leur attention. Située à Cabrini Green, quartier de Chicago où s’érige désormais l’un de ces vastes housing projects abandonnés au joug des gangs, cette triste histoire d’un fils d’esclave affranchi, lâchement puni pour sa liaison avec une femme blanche, a été remise au goût du jour suite à une série de meurtres inhumains dont les auteurs échappent encore à la justice. Des criminels qui instrumentalisent cette histoire de fantômes et la peur qui en découle se disent Helen et Bernadette, tentant de s’accrocher à une rassurante logique alors qu’elles s’aventurent sur un terrain dont la sordide réalité dépasse leurs attentes fondées sur une vie passée dans le confort.

Cabrini Green se trouve à quelques kilomètres seulement de l’appartement que partage Helen avec son professeur de mari. Malgré cette frontière ténue entre les deux quartiers, il s’agit pourtant d’un tout autre univers. Cet environnement, illuminé d’un certain exotisme sous son regard à la curiosité mal-placée, presque opportuniste, exerce sur elle une indéniable et perverse attraction. Armée de son appareil photo, mitraillant les fresques de graffitis plus ou moins obscènes qui en décorent les murs, Helen s’y promène en toute impunité à la recherche du cliché, de l’anecdote, qui feront sa gloire. Sa garde-robe, que lui jalouserait l’héroïne la plus glamour de Hitchcock ou de Sirk, suggère même l’image au parfum colonialiste de l’insouciante touriste américaine se délectant des grands frissons du safari. Je suis sévère avec Helen, mais il existe à n’en point douter chez elle les relents d’un racisme sous-jacent – simple égocentrisme ? – que Bernard Rose a l’extrême intelligence de n’évoquer qu’en filigrane, à l’image d’une tension sociale toujours palpable mais jamais récupérée au profit d’une dramaturgie sensationnaliste. À force de provocation, les fauves finiront cependant par attaquer, l’agression que subit Helen dissipant cette illusion d’une première barrière qui séparerait son existence de celle des habitants de la cité voisine.

Cabrini Green se trouve à quelques kilomètres seulement de l’appartement que partage Helen avec son professeur de mari. Malgré cette frontière ténue entre les deux quartiers, il s’agit pourtant d’un tout autre univers. Cet environnement, illuminé d’un certain exotisme sous son regard à la curiosité mal-placée, presque opportuniste, exerce sur elle une indéniable et perverse attraction. Armée de son appareil photo, mitraillant les fresques de graffitis plus ou moins obscènes qui en décorent les murs, Helen s’y promène en toute impunité à la recherche du cliché, de l’anecdote, qui feront sa gloire. Sa garde-robe, que lui jalouserait l’héroïne la plus glamour de Hitchcock ou de Sirk, suggère même l’image au parfum colonialiste de l’insouciante touriste américaine se délectant des grands frissons du safari. Je suis sévère avec Helen, mais il existe à n’en point douter chez elle les relents d’un racisme sous-jacent – simple égocentrisme ? – que Bernard Rose a l’extrême intelligence de n’évoquer qu’en filigrane, à l’image d’une tension sociale toujours palpable mais jamais récupérée au profit d’une dramaturgie sensationnaliste. À force de provocation, les fauves finiront cependant par attaquer, l’agression que subit Helen dissipant cette illusion d’une première barrière qui séparerait son existence de celle des habitants de la cité voisine.

Si, au cours de sa première partie, Candyman ressemble davantage à une chronique sociale qu’à un film d’horreur, Rose va néanmoins délaisser l’approche ethnologique que lui dicte le regard de son héroïne pour faire glisser son périple vers une toute autre forme, beaucoup moins terre-à-terre comme l’insinue très tôt l’envoûtante composition de Philip Glass. Il n’est pas fortuit que l’agression d’Helen intervienne précisément au milieu du récit. Le réalisateur orchestre sciemment sa narration autour de cette séquence cruciale où deux mondes se percutent, ouvrant un dialogue entre première et seconde moitiés ; entre une image et son reflet qui, bien qu’en parfaite harmonie, ne se ressembleront bientôt plus du tout. Arrachée à sa position d’observatrice, Helen est à son tour placée sous observation : judiciaire, médiatique puis thérapeutique. Impuissante, elle devient alors la victime d’un fantastique désorientant dont les rouages s’enclenchent pour broyer ses certitudes. Et avec les siennes, celles du spectateur.

Si, au cours de sa première partie, Candyman ressemble davantage à une chronique sociale qu’à un film d’horreur, Rose va néanmoins délaisser l’approche ethnologique que lui dicte le regard de son héroïne pour faire glisser son périple vers une toute autre forme, beaucoup moins terre-à-terre comme l’insinue très tôt l’envoûtante composition de Philip Glass. Il n’est pas fortuit que l’agression d’Helen intervienne précisément au milieu du récit. Le réalisateur orchestre sciemment sa narration autour de cette séquence cruciale où deux mondes se percutent, ouvrant un dialogue entre première et seconde moitiés ; entre une image et son reflet qui, bien qu’en parfaite harmonie, ne se ressembleront bientôt plus du tout. Arrachée à sa position d’observatrice, Helen est à son tour placée sous observation : judiciaire, médiatique puis thérapeutique. Impuissante, elle devient alors la victime d’un fantastique désorientant dont les rouages s’enclenchent pour broyer ses certitudes. Et avec les siennes, celles du spectateur.

Après avoir consacré la première moitié de son récit à l’analyse rigoureuse de la légende urbaine et, au travers de celle-ci, à la déconstruction d’une mécanique de la peur, Rose s’évertue par la suite à éroder jusqu’aux fondations de son approche rationnelle pour nous faire croire de nouveau au mythe. Les tensions distillées au long d’un premier acte au goût de méta-fiction servent ainsi de terreau où viennent s’enraciner nos doutes, le fantastique révélant et amplifiant l’incertitude pour ressusciter l’adhésion du spectateur et convoquer, plus que jamais féconde, l’horreur. Une autre vision du récit se déploie alors : celle dominée par la figure du Candyman, incarnation de cette emprise de l’imaginaire sur la réalité qui nous inspire la peur de l’inconnu, la crainte des bruits inexpliqués qui nous parviennent au milieu de la nuit. Invoqué par Helen qui, sceptique, osera répéter cinq fois le nom du démon devant un miroir comme le veut la légende, le Candyman sèmera le désordre et la mort autour d’elle, jouant avec sa victime pour lui faire porter le fardeau de ses crimes. La logique d’une population terrifiée attribuant les meurtres d’un simple criminel à une entité surnaturelle s’inverse donc, l’imaginaire tirant désormais les ficelles de la réalité pour exercer son influence dans le plus grand secret. Sous ce nouvel et sinistre éclairage, l’échec d’Helen à appréhender le monde par delà les limites de ses propres axiomes est disséqué, chaque irruption du fantastique agissant comme un coup de scalpel sur sa raison qui, lentement, s’effiloche.

Après avoir consacré la première moitié de son récit à l’analyse rigoureuse de la légende urbaine et, au travers de celle-ci, à la déconstruction d’une mécanique de la peur, Rose s’évertue par la suite à éroder jusqu’aux fondations de son approche rationnelle pour nous faire croire de nouveau au mythe. Les tensions distillées au long d’un premier acte au goût de méta-fiction servent ainsi de terreau où viennent s’enraciner nos doutes, le fantastique révélant et amplifiant l’incertitude pour ressusciter l’adhésion du spectateur et convoquer, plus que jamais féconde, l’horreur. Une autre vision du récit se déploie alors : celle dominée par la figure du Candyman, incarnation de cette emprise de l’imaginaire sur la réalité qui nous inspire la peur de l’inconnu, la crainte des bruits inexpliqués qui nous parviennent au milieu de la nuit. Invoqué par Helen qui, sceptique, osera répéter cinq fois le nom du démon devant un miroir comme le veut la légende, le Candyman sèmera le désordre et la mort autour d’elle, jouant avec sa victime pour lui faire porter le fardeau de ses crimes. La logique d’une population terrifiée attribuant les meurtres d’un simple criminel à une entité surnaturelle s’inverse donc, l’imaginaire tirant désormais les ficelles de la réalité pour exercer son influence dans le plus grand secret. Sous ce nouvel et sinistre éclairage, l’échec d’Helen à appréhender le monde par delà les limites de ses propres axiomes est disséqué, chaque irruption du fantastique agissant comme un coup de scalpel sur sa raison qui, lentement, s’effiloche.

Les morts s’accumulant autour d’elle, l’existence du Candyman prend pour Helen un tout autre sens, ne représentant plus qu’un simple danger mortel mais aussi l’ultime possibilité de prouver son innocence. L’enjeu principal du récit devient alors la propension de son héroïne à remettre en question sa perception du monde et son système de croyance pour défier l’ordre établi*. Tout ce qui était pour elle un synonyme de stabilité, ces institutions que peuvent être le mariage, la justice ou le savoir académique, se dérobent sous ses premiers pas vers l’inconnu, à la fois séduisant et source d’effroi. Sur ce terrain submergé par les zones d’ombre, le terrifiant Candyman n’en demeure pas moins l’objet de fascination qu’il désire tant être. « Believe in me! » nous assène-t-il, par la voix caverneuse de l’imposant Tony Todd. « I am the writing on the wall, the whisper in the classroom. » S’immisçant dans nos pensées par la rumeur qu’il nourrit des crimes qui lui sont attribués, il se fait le prophète d’un fantastique qui ne vise plus seulement à faire naître l’horreur mais surtout à ranimer l’imaginaire amorphe d’une bourgeoisie atrophiée par l’excès de confort. Helen doit ainsi embrasser le fantastique avant tout pour se sauver d’elle-même, secourir son esprit d’une aveuglante pensée dominante et de la stagnation qui en est l’unique fruit.

Les morts s’accumulant autour d’elle, l’existence du Candyman prend pour Helen un tout autre sens, ne représentant plus qu’un simple danger mortel mais aussi l’ultime possibilité de prouver son innocence. L’enjeu principal du récit devient alors la propension de son héroïne à remettre en question sa perception du monde et son système de croyance pour défier l’ordre établi*. Tout ce qui était pour elle un synonyme de stabilité, ces institutions que peuvent être le mariage, la justice ou le savoir académique, se dérobent sous ses premiers pas vers l’inconnu, à la fois séduisant et source d’effroi. Sur ce terrain submergé par les zones d’ombre, le terrifiant Candyman n’en demeure pas moins l’objet de fascination qu’il désire tant être. « Believe in me! » nous assène-t-il, par la voix caverneuse de l’imposant Tony Todd. « I am the writing on the wall, the whisper in the classroom. » S’immisçant dans nos pensées par la rumeur qu’il nourrit des crimes qui lui sont attribués, il se fait le prophète d’un fantastique qui ne vise plus seulement à faire naître l’horreur mais surtout à ranimer l’imaginaire amorphe d’une bourgeoisie atrophiée par l’excès de confort. Helen doit ainsi embrasser le fantastique avant tout pour se sauver d’elle-même, secourir son esprit d’une aveuglante pensée dominante et de la stagnation qui en est l’unique fruit.

D’une cohérence sans failles, la mise en scène de Bernard Rose accompagne magistralement la transformation d’Helen, épousant son regard d’abord assuré puis terrassé de doutes. À l’écran, le Candyman se métamorphose lui-même, passant du statut d’objet d’étude à celui de source de terreur pour les transcender et devenir, enfin, quelque chose d’infiniment plus complexe à l’image du monde dans lequel se déroule son récit. Ancré dans les terribles décors naturels de Cabrini Green, véritable ghetto dont les murs suintent toute l’horreur de la vie de ses habitants, Candyman mobilise ainsi les codes du cinéma fantastique pour nous raconter, davantage qu’une simple histoire de fantômes, le rôle que jouent la fiction et l’imaginaire dans nos vies. Le fantastique y devient la métaphore de notre capacité à influer sur le monde, mais aussi un vecteur du changement au travers de sa faculté à contaminer notre quotidien d’idées nouvelles et de remettre en cause notre perception d’une réalité que d’aucuns voudraient immuable. Chez Bernard Rose et Clive Barker, militer en faveur de l’imaginaire revient donc à faire du fantastique militant. Sans être ouvertement politisé, Candyman nous lance ce défi radical et profondément terrifiant d’oublier nos certitudes, de nous défaire de tout a priori pour porter sur le monde un regard neuf, ouvert sur l’inconnu, la nuance et l’évolution constante des idées.

D’une cohérence sans failles, la mise en scène de Bernard Rose accompagne magistralement la transformation d’Helen, épousant son regard d’abord assuré puis terrassé de doutes. À l’écran, le Candyman se métamorphose lui-même, passant du statut d’objet d’étude à celui de source de terreur pour les transcender et devenir, enfin, quelque chose d’infiniment plus complexe à l’image du monde dans lequel se déroule son récit. Ancré dans les terribles décors naturels de Cabrini Green, véritable ghetto dont les murs suintent toute l’horreur de la vie de ses habitants, Candyman mobilise ainsi les codes du cinéma fantastique pour nous raconter, davantage qu’une simple histoire de fantômes, le rôle que jouent la fiction et l’imaginaire dans nos vies. Le fantastique y devient la métaphore de notre capacité à influer sur le monde, mais aussi un vecteur du changement au travers de sa faculté à contaminer notre quotidien d’idées nouvelles et de remettre en cause notre perception d’une réalité que d’aucuns voudraient immuable. Chez Bernard Rose et Clive Barker, militer en faveur de l’imaginaire revient donc à faire du fantastique militant. Sans être ouvertement politisé, Candyman nous lance ce défi radical et profondément terrifiant d’oublier nos certitudes, de nous défaire de tout a priori pour porter sur le monde un regard neuf, ouvert sur l’inconnu, la nuance et l’évolution constante des idées.

*Le motif est typique des récits de Lovecraft : la découverte d’un phénomène par un personnage érudit le mène à la conclusion qu’il perd soit la raison, soit qu’il existe en ce monde des horreurs insoupçonnées auxquelles serait préférable la folie. Sous la modernité des regards conjugués de Barker et Rose, les implications diffèrent néanmoins du profond nihilisme qui imprègne l’horreur telle qu’elle fut pratiquée par le reclus de Providence.