La Nuit des maléfices

un film de Piers Haggard (1971)

Publié par Marc Fairbrother le 27 septembre 2015 dans La Crypte

La Nuit des maléfices : un titre qui vous est peut-être moins familier que Le grand inquisiteur (Michael Reeves, 1968) ou The Wicker Man (Robin Hardy, 1973), deux films auxquels on le compare souvent, mais derrière lequel se tapit une œuvre fondamentale du cinéma fantastique anglais. Quatre-vingt-dix minutes d’une ambiance étrange et angoissante que Piers Haggard consacre à explorer la résurgence d’un mal ancestral et irrépressible, revenu arpenter ces paysages du Suffolk qu’il n’a jamais cessé de hanter sous une multitude de formes, que ce soit du temps de la mythique Albion ou des récits d’épouvante de M.R. James. Invoqué par ses adorateurs, il s’est libéré de ses entraves pour émerger d’une terre grouillant de vie chaotique, ce même sol que l’Homme s’efforce de cultiver pour y puiser les moyens de sa subsistance. Il étend désormais ses racines autour d’un village isolé dont il teinte la population de sa tristement célèbre marque pour mieux la vampiriser, de sa chair jusqu’à son esprit, et laisser éclore sa forme.

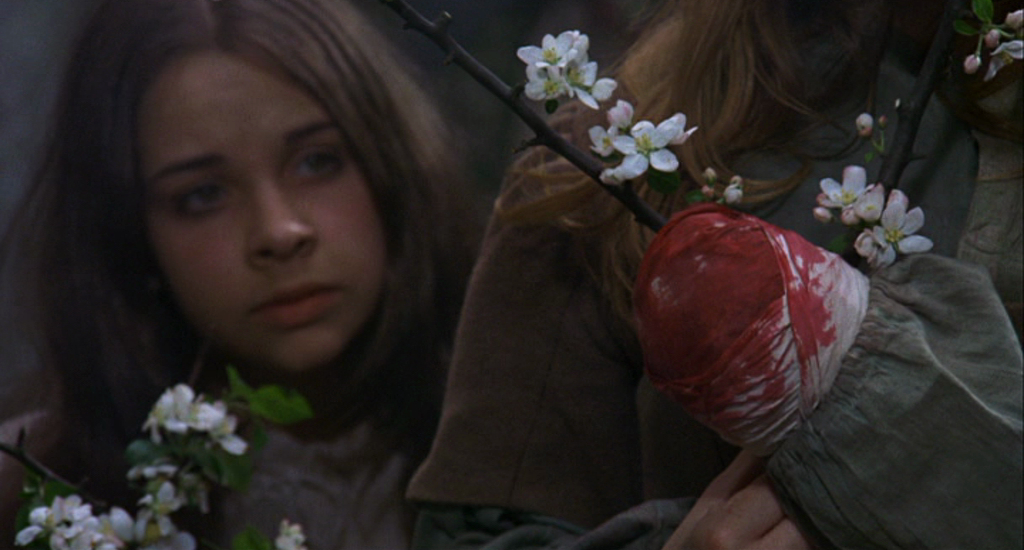

Cette population superstitieuse se voit affligée dans ce qu’elle possède à la fois de plus fragile et fécond : sa jeunesse. Sans défense, elle ne pourra que s’en remettre au bon-vouloir des notables de la région, des hommes éduqués – et donc sceptiques – pour qui la sorcellerie n’est qu’une pratique discréditée et abolie ; qui ne voient dans la marque du diable rien d’autre que l’apanage de ces charlatans qui paradaient, au XVIIe siècle, sous le masque de chasseurs de sorcières pour abuser de la crédulité des paysans. Des notables auxquels l’on se fie, car l’on n’a guère d’autre choix, mais dont la rhétorique et la sophistication n’empêchent en rien la disparition des enfants du village. Sous la houlette de l’ensorcelante Angel Blake, une Linda Hayden hallucinée et hallucinante de sensualité, ceux que l’on ne retrouve pas brutalement assassinés un beau matin rejoignent en masse la forêt pour s’y livrer à leurs jeux interdits sous les regards lascifs d’une congrégation qui s’enrichit de jour en jour de nouveaux membres.

Cette population superstitieuse se voit affligée dans ce qu’elle possède à la fois de plus fragile et fécond : sa jeunesse. Sans défense, elle ne pourra que s’en remettre au bon-vouloir des notables de la région, des hommes éduqués – et donc sceptiques – pour qui la sorcellerie n’est qu’une pratique discréditée et abolie ; qui ne voient dans la marque du diable rien d’autre que l’apanage de ces charlatans qui paradaient, au XVIIe siècle, sous le masque de chasseurs de sorcières pour abuser de la crédulité des paysans. Des notables auxquels l’on se fie, car l’on n’a guère d’autre choix, mais dont la rhétorique et la sophistication n’empêchent en rien la disparition des enfants du village. Sous la houlette de l’ensorcelante Angel Blake, une Linda Hayden hallucinée et hallucinante de sensualité, ceux que l’on ne retrouve pas brutalement assassinés un beau matin rejoignent en masse la forêt pour s’y livrer à leurs jeux interdits sous les regards lascifs d’une congrégation qui s’enrichit de jour en jour de nouveaux membres.

Que l’on peine à élucider une poignée de meurtres sauvages dans cette partie reculée du pays passe encore. Les indices qui relient ces actes aussi incompréhensibles que cruels susciteront néanmoins les inquiétudes de ceux détenant le pouvoir d’agir. Forcée à l’exil, Angel conserve de son influence, célébrant depuis une église en ruines de funestes sabbats à la gloire de son maître. Comme on le devine, l’affrontement final se profile. Cette trame, à laquelle pourraient se résumer près d’un récit sur deux traitant de sorcellerie ou de diabolisme, trouve dans La Nuit des maléfices de nouvelles sources de terreur restées jusqu’alors inédites sous la plume conservatrice des auteurs les plus prolifiques du genre, à l’image du souvent inénarrable Dennis Wheatley. Délaissant les traditionnels moyens de la lutte contre ce fléau qui sévit (que l’on retrouvera toutefois, je vous rassure, à coups de claymore géante de surcroît), Piers Haggard s’intéresse en premier lieu à une croyance dont on ne sait plus si elle est ignoble corruption ou retour à un état naturel des choses. De cette ambigüité germe la sensation d’éveil d’une force primitive, Haggard nous donnant à ressentir toute l’impuissance d’un ordre arbitrairement imposé au monde face au pouvoir d’attraction que celle-ci exerce sur les individus.

Que l’on peine à élucider une poignée de meurtres sauvages dans cette partie reculée du pays passe encore. Les indices qui relient ces actes aussi incompréhensibles que cruels susciteront néanmoins les inquiétudes de ceux détenant le pouvoir d’agir. Forcée à l’exil, Angel conserve de son influence, célébrant depuis une église en ruines de funestes sabbats à la gloire de son maître. Comme on le devine, l’affrontement final se profile. Cette trame, à laquelle pourraient se résumer près d’un récit sur deux traitant de sorcellerie ou de diabolisme, trouve dans La Nuit des maléfices de nouvelles sources de terreur restées jusqu’alors inédites sous la plume conservatrice des auteurs les plus prolifiques du genre, à l’image du souvent inénarrable Dennis Wheatley. Délaissant les traditionnels moyens de la lutte contre ce fléau qui sévit (que l’on retrouvera toutefois, je vous rassure, à coups de claymore géante de surcroît), Piers Haggard s’intéresse en premier lieu à une croyance dont on ne sait plus si elle est ignoble corruption ou retour à un état naturel des choses. De cette ambigüité germe la sensation d’éveil d’une force primitive, Haggard nous donnant à ressentir toute l’impuissance d’un ordre arbitrairement imposé au monde face au pouvoir d’attraction que celle-ci exerce sur les individus.

Évoluant à l’écart de toute civilisation, à l’abri d’une végétation qui reprend irrésistiblement ses droits sur ces parcelles laissées en jachère, parfaite métaphore d’un peuple relégué à l’arrière plan des considérations de la classe dominante, le mal est étroitement associé à la nature. Composée en grande partie d’enfants et de jeunes adultes, quelques inquiétants vieillards s’ajoutant sans la moindre explication à leur nombre, la secte que mène Angel Blake est placée sous le signe de la fertilité ; un culte que l’on retrouve aux origines-mêmes de la sorcellerie. Sous l’emprise de pulsions morbides et l’impulsion d’un érotisme séditieux, cette énergie vitale dévie cependant de son cours habituel. Les regards des disciples perdent dès lors en innocence ce qu’ils gagnent en une soif malicieuse de découvertes et de connaissances, le plus blasphématoire des rites – à l’image de ce viol collectif en insoutenable point d’orgue du film – devenant une source d’émerveillement, l’occasion pour les bourreaux de s’abandonner à l’extase devant l’horreur et la souffrance éprouvées par d’impuissantes victimes.

Évoluant à l’écart de toute civilisation, à l’abri d’une végétation qui reprend irrésistiblement ses droits sur ces parcelles laissées en jachère, parfaite métaphore d’un peuple relégué à l’arrière plan des considérations de la classe dominante, le mal est étroitement associé à la nature. Composée en grande partie d’enfants et de jeunes adultes, quelques inquiétants vieillards s’ajoutant sans la moindre explication à leur nombre, la secte que mène Angel Blake est placée sous le signe de la fertilité ; un culte que l’on retrouve aux origines-mêmes de la sorcellerie. Sous l’emprise de pulsions morbides et l’impulsion d’un érotisme séditieux, cette énergie vitale dévie cependant de son cours habituel. Les regards des disciples perdent dès lors en innocence ce qu’ils gagnent en une soif malicieuse de découvertes et de connaissances, le plus blasphématoire des rites – à l’image de ce viol collectif en insoutenable point d’orgue du film – devenant une source d’émerveillement, l’occasion pour les bourreaux de s’abandonner à l’extase devant l’horreur et la souffrance éprouvées par d’impuissantes victimes.

Du Grand inquisiteur aux Diables (Ken Russell, 1971), la chasse aux sorcières a souvent inspiré au cinéma aussi bien ce genre d’images d’une violence extrême que l’élaboration de discours politiques allant d’un âpre nihilisme à la révolte profonde. Il serait tentant d’appliquer à La Nuit des maléfices une lecture analogue tant il est facile d’y déceler une œuvre réactionnaire se lançant dans une violente stigmatisation des excès de la décennie écoulée, celle des swinging sixties, où la sexualité se libérait des carcans sociétaux dans une effusion psychédélique d’abus d’idées et de substances en tous genres. Une lecture qui serait réductrice si ce n’est totalement injustifiée. Au contraire des films mentionnés ci-dessus, ou de ces œuvres voisines que sont The Wicker Man et Robin Redbreast (James MacTaggart, 1970), Haggard assume pleinement la nature fantastique de son récit. Mieux encore, il l’aborde avec une solennité qui rappelle les plus terrifiants écrits d’Arthur Machen et H.P. Lovecraft, la photographie de Dick Bush révélant le mysticisme insaisissable qui émane de cette contrée verdoyante, l’étonnante composition de Marc Wilkinson en renforçant l’étrangeté palpable par ses mélodies qui alternent entre une nostalgie des festivités païennes et de menaçantes stridences.

Du Grand inquisiteur aux Diables (Ken Russell, 1971), la chasse aux sorcières a souvent inspiré au cinéma aussi bien ce genre d’images d’une violence extrême que l’élaboration de discours politiques allant d’un âpre nihilisme à la révolte profonde. Il serait tentant d’appliquer à La Nuit des maléfices une lecture analogue tant il est facile d’y déceler une œuvre réactionnaire se lançant dans une violente stigmatisation des excès de la décennie écoulée, celle des swinging sixties, où la sexualité se libérait des carcans sociétaux dans une effusion psychédélique d’abus d’idées et de substances en tous genres. Une lecture qui serait réductrice si ce n’est totalement injustifiée. Au contraire des films mentionnés ci-dessus, ou de ces œuvres voisines que sont The Wicker Man et Robin Redbreast (James MacTaggart, 1970), Haggard assume pleinement la nature fantastique de son récit. Mieux encore, il l’aborde avec une solennité qui rappelle les plus terrifiants écrits d’Arthur Machen et H.P. Lovecraft, la photographie de Dick Bush révélant le mysticisme insaisissable qui émane de cette contrée verdoyante, l’étonnante composition de Marc Wilkinson en renforçant l’étrangeté palpable par ses mélodies qui alternent entre une nostalgie des festivités païennes et de menaçantes stridences.

Au cœur de cette Nuit des maléfices, la magie règne donc en seule et grandiose maîtresse : celle, noire, pratiquée par Angel Blake et sa cohorte d’infidèles sanguinaires, mais aussi celle de l’imaginaire, miracle de l’esprit humain qui peut aboutir, parfois, à la création d’univers et de frayeurs dépassant l’entendement d’un monde voué corps et âme à la vénération du rationnel. « Vous habitez la ville, vous ne pouvez pas comprendre les mœurs de la campagne » s’entend dire, par le médecin local, celui qui prendra finalement en main cette sombre affaire. Drôle de manière de nous avertir que ce monde n’obéit pas toujours aux lois avec lesquelles nous avons apprises à vivre ; que si nous pensions l’avoir maîtrisé, l’environnement qui abrite les conditions de notre survie n’en recèle pas moins de puissances qui échappent à notre compréhension, à nos technologies et à nos sciences, et qui demeurent capables, dans la grande tradition de l’horreur cosmique, de nous anéantir.

Au cœur de cette Nuit des maléfices, la magie règne donc en seule et grandiose maîtresse : celle, noire, pratiquée par Angel Blake et sa cohorte d’infidèles sanguinaires, mais aussi celle de l’imaginaire, miracle de l’esprit humain qui peut aboutir, parfois, à la création d’univers et de frayeurs dépassant l’entendement d’un monde voué corps et âme à la vénération du rationnel. « Vous habitez la ville, vous ne pouvez pas comprendre les mœurs de la campagne » s’entend dire, par le médecin local, celui qui prendra finalement en main cette sombre affaire. Drôle de manière de nous avertir que ce monde n’obéit pas toujours aux lois avec lesquelles nous avons apprises à vivre ; que si nous pensions l’avoir maîtrisé, l’environnement qui abrite les conditions de notre survie n’en recèle pas moins de puissances qui échappent à notre compréhension, à nos technologies et à nos sciences, et qui demeurent capables, dans la grande tradition de l’horreur cosmique, de nous anéantir.