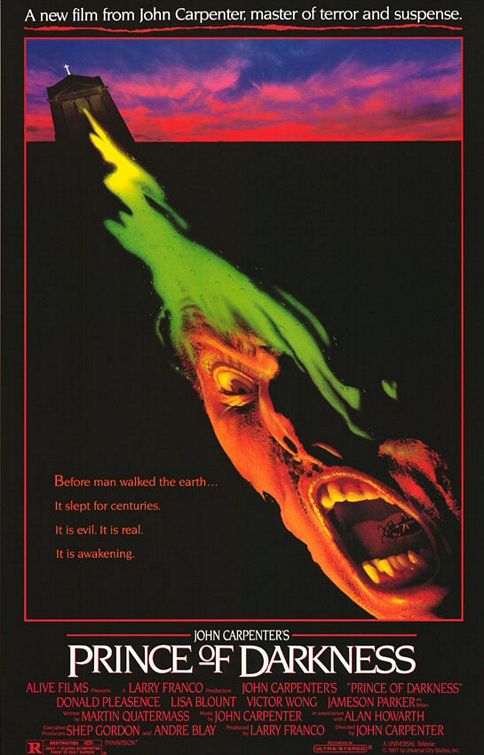

Prince des ténèbres

un film de John Carpenter (1987)

Publié par Marc Fairbrother le 9 août 2013 dans Autopsies

Pour John Carpenter, les années 1980 auraient dû être celles de la consécration. Après l’immense succès d’Halloween en 1978, il allait signer au cours de cette décennie autant de chefs d’œuvres de l’horreur que de séries B profondément jouissives. Que ces titres, de Fog (1980) à Invasion Los Angeles (1988), en passant par New York 1997 (1981), The Thing (1982), Christine (1983) et Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin (1986), appartiennent tous désormais aux incontournables du cinéma d’exploitation est un bel hommage au talent du metteur en scène. Pourtant, cette reconnaissance à postériori risquerait de faire oublier qu’à l’époque de leur sortie, celle du reaganisme triomphant, les films de Carpenter et leur pessimisme se heurtaient souvent à l’incompréhension du public, de ses producteurs et de la critique. L’Amérique d’alors se cherchait des héros triomphants et ne voulait plus se reconnaître en de fébriles hommes rongés par l’hésitation. En 1987, après une série de déconvenues pilotées par les grands studios, dont la Universal et la Columbia, c’est donc vers le cinéma indépendant de ses débuts que le réalisateur se tourna pour signer un de ses films les plus mésestimés, personnels et terrifiants : Prince des ténèbres.

Tout commence dans l’austère chambre d’un prêtre mourant. D’emblée, la diabolique précision de la mise en scène et les sonorités angoissantes du thème musical font mouche, nous saisissant d’effroi. Derrière la paisible façade de cette agonie, un terrible secret ne demande qu’à être révélé : celui de la Confrérie du sommeil, une secte dont l’existence-même fut dissimulée au Vatican depuis des siècles afin de protéger le monde d’une horreur des plus vertigineuses. C’est à un autre prêtre – Donald Pleasence, exceptionnel comme à son habitude – que vont échoir les rares possessions du mort. Parmi celles-ci, une boîte contenant une clef et un journal intime vont le mener jusqu’au sous-sol d’une église désaffectée. Il y découvrira un sarcophage en verre enfermant une mystérieuse substance que divers grimoires présentent comme s’agissant du Diable lui-même, captif depuis plusieurs millions d’années. Ressentant la puissance maléfique qui émane de l’objet, le prêtre contactera le professeur Birack, suppliant le physicien émérite de constituer une équipe de chercheurs capables de prouver l’existence de Satan pour avertir les hommes du terrible mal qui s’éveille.

Tout commence dans l’austère chambre d’un prêtre mourant. D’emblée, la diabolique précision de la mise en scène et les sonorités angoissantes du thème musical font mouche, nous saisissant d’effroi. Derrière la paisible façade de cette agonie, un terrible secret ne demande qu’à être révélé : celui de la Confrérie du sommeil, une secte dont l’existence-même fut dissimulée au Vatican depuis des siècles afin de protéger le monde d’une horreur des plus vertigineuses. C’est à un autre prêtre – Donald Pleasence, exceptionnel comme à son habitude – que vont échoir les rares possessions du mort. Parmi celles-ci, une boîte contenant une clef et un journal intime vont le mener jusqu’au sous-sol d’une église désaffectée. Il y découvrira un sarcophage en verre enfermant une mystérieuse substance que divers grimoires présentent comme s’agissant du Diable lui-même, captif depuis plusieurs millions d’années. Ressentant la puissance maléfique qui émane de l’objet, le prêtre contactera le professeur Birack, suppliant le physicien émérite de constituer une équipe de chercheurs capables de prouver l’existence de Satan pour avertir les hommes du terrible mal qui s’éveille.

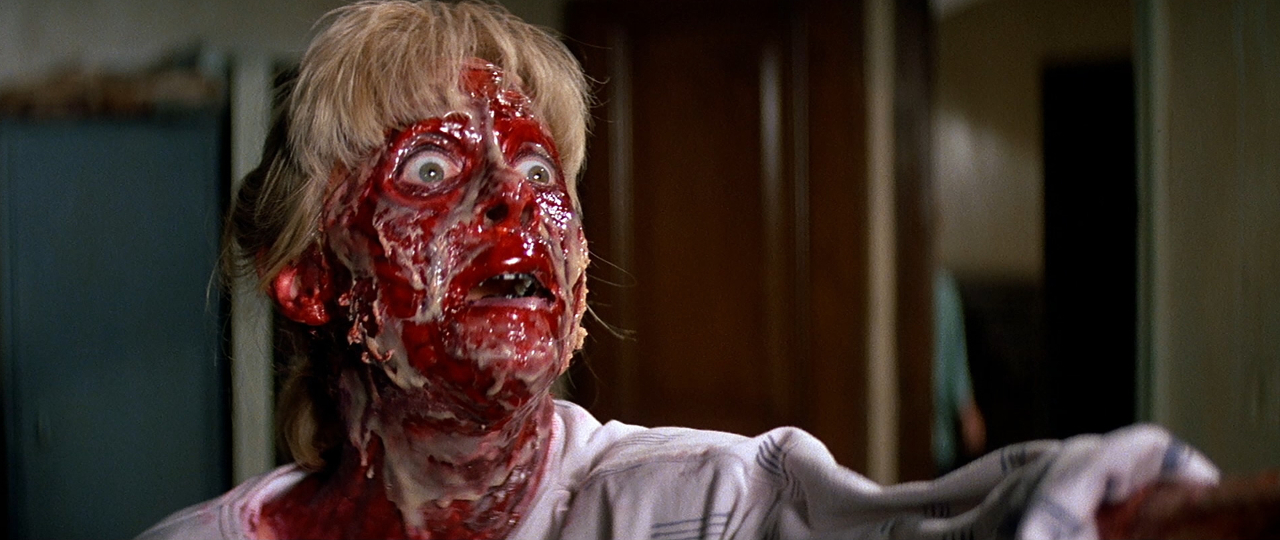

Délaissant les effets spéciaux qu’il avait placés au cœur de films comme The Thing et Christine, Carpenter revient avec Prince des ténèbres vers l’économie de moyens caractéristique de ses premières œuvres. A voir s’agglutiner ces SDF schizophrènes (menés par Alice Cooper) autour de l’église pour empêcher l’équipe de chercheurs d’appeler le monde extérieur à leur secours, il est impossible de ne pas songer à Assaut (1976) dont le réalisateur remanie ici le motif central du siège. Mais alors que dans ce premier coup de maître les policiers, détenus et civils qui se trouvaient enfermés dans le commissariat – désaffecté lui aussi – devaient mettre de côté leurs différends pour lutter contre un ennemi commun, dans Prince des ténèbres celui-ci se situe en plein milieu du bastion et contamine hommes et femmes pour faire d’eux ses esclaves zombifiés et les retourner contre leurs anciens collègues. Peu à peu l’ennemi se matérialise et le même rêve étrange, peut-être une hallucination collective ou un avertissement provenant du futur, envahit le sommeil de tous ceux qui se trouvent à proximité du danger émergeant. La différence entre les deux films peut sembler négligeable à première vue mais elle est en réalité symptomatique de la radicalisation du cinéma, ainsi que de la pensée, de John Carpenter.

Délaissant les effets spéciaux qu’il avait placés au cœur de films comme The Thing et Christine, Carpenter revient avec Prince des ténèbres vers l’économie de moyens caractéristique de ses premières œuvres. A voir s’agglutiner ces SDF schizophrènes (menés par Alice Cooper) autour de l’église pour empêcher l’équipe de chercheurs d’appeler le monde extérieur à leur secours, il est impossible de ne pas songer à Assaut (1976) dont le réalisateur remanie ici le motif central du siège. Mais alors que dans ce premier coup de maître les policiers, détenus et civils qui se trouvaient enfermés dans le commissariat – désaffecté lui aussi – devaient mettre de côté leurs différends pour lutter contre un ennemi commun, dans Prince des ténèbres celui-ci se situe en plein milieu du bastion et contamine hommes et femmes pour faire d’eux ses esclaves zombifiés et les retourner contre leurs anciens collègues. Peu à peu l’ennemi se matérialise et le même rêve étrange, peut-être une hallucination collective ou un avertissement provenant du futur, envahit le sommeil de tous ceux qui se trouvent à proximité du danger émergeant. La différence entre les deux films peut sembler négligeable à première vue mais elle est en réalité symptomatique de la radicalisation du cinéma, ainsi que de la pensée, de John Carpenter.

Assaut était, avant toute chose, un pur objet de divertissement filmique construit sur l’enjeu d’un espace à défendre contre le fléau inidentifiable qui essaie d’y pénétrer. Prince des ténèbres en est autant un remaniement que la parfaite antithèse. Alors que dans le premier, la question de la survie prévalait sur toutes les autres, nous sommes ici en présence d’un récit construit sur des personnages qui voient leurs croyances religieuses ou scientifiques mises à l’épreuve et lentement anéanties par l’observation empirique de la réalité. A l’action haletante succède donc l’effort intellectuel de comprendre ce à quoi l’on est confronté, l’horreur émanant désormais du simple fait de concevoir que l’impensable existe. Ce qui a réellement changé depuis Assaut est, d’une part, le glissement vers le fantastique pur amorcé dès Fog et, par ailleurs, l’affirmation de l’existence d’un Mal absolu qui hantera l’œuvre de Carpenter à partir d’Halloween. Ainsi, si la même présence menaçante plane sur l’ensemble des deux films, qu’elle réduise à néant toutes les certitudes des personnages la rend, dans Prince des ténèbres, d’autant plus terrifiante. Ce n’est plus simplement leur intégrité physique qu’ils doivent protéger, mais bel et bien leur raison.

Assaut était, avant toute chose, un pur objet de divertissement filmique construit sur l’enjeu d’un espace à défendre contre le fléau inidentifiable qui essaie d’y pénétrer. Prince des ténèbres en est autant un remaniement que la parfaite antithèse. Alors que dans le premier, la question de la survie prévalait sur toutes les autres, nous sommes ici en présence d’un récit construit sur des personnages qui voient leurs croyances religieuses ou scientifiques mises à l’épreuve et lentement anéanties par l’observation empirique de la réalité. A l’action haletante succède donc l’effort intellectuel de comprendre ce à quoi l’on est confronté, l’horreur émanant désormais du simple fait de concevoir que l’impensable existe. Ce qui a réellement changé depuis Assaut est, d’une part, le glissement vers le fantastique pur amorcé dès Fog et, par ailleurs, l’affirmation de l’existence d’un Mal absolu qui hantera l’œuvre de Carpenter à partir d’Halloween. Ainsi, si la même présence menaçante plane sur l’ensemble des deux films, qu’elle réduise à néant toutes les certitudes des personnages la rend, dans Prince des ténèbres, d’autant plus terrifiante. Ce n’est plus simplement leur intégrité physique qu’ils doivent protéger, mais bel et bien leur raison.

Les intentions du réalisateur sont claires dès les premières scènes du film, le professeur Birack exposant lors d’un cours de physique théorique les limites de la science classique à rendre compte du monde dans toute sa complexité : « Cause precedes effect. Fruit rots. Water floats downstream. We’re born; we age; we die. The reverse never happens… None of this is true! Say goodbye to classical reality because our logic collapses on the subatomic level into ghosts and shadows. » Il y a deux types de phénomènes : ce qui est visible, et que l’on peut donc observer, et l’invisible que l’on est dans l’obligation de conceptualiser. Que se passe-t-il, cependant, lorsque se manifeste un phénomène observable qui défie tout ce que nous pensions avoir déduit de notre univers ? Alors que la matière inconnue qu’ils étudient semble consciemment s’organiser pour prendre une nouvelle forme, c’est à cette question que devront répondre les scientifiques et théologiens de Prince des ténèbres, la solution exigeant une totale remise en cause de leur compréhension du monde. Malgré une construction toute en patience qui reflète à merveille l’approche théorique des personnages, Carpenter parvient à rendre palpable l’insoutenable tension de la situation dans laquelle ils se trouvent et à nous faire embrasser le regard scientifique qu’il porte ici sur le fantastique.

Les intentions du réalisateur sont claires dès les premières scènes du film, le professeur Birack exposant lors d’un cours de physique théorique les limites de la science classique à rendre compte du monde dans toute sa complexité : « Cause precedes effect. Fruit rots. Water floats downstream. We’re born; we age; we die. The reverse never happens… None of this is true! Say goodbye to classical reality because our logic collapses on the subatomic level into ghosts and shadows. » Il y a deux types de phénomènes : ce qui est visible, et que l’on peut donc observer, et l’invisible que l’on est dans l’obligation de conceptualiser. Que se passe-t-il, cependant, lorsque se manifeste un phénomène observable qui défie tout ce que nous pensions avoir déduit de notre univers ? Alors que la matière inconnue qu’ils étudient semble consciemment s’organiser pour prendre une nouvelle forme, c’est à cette question que devront répondre les scientifiques et théologiens de Prince des ténèbres, la solution exigeant une totale remise en cause de leur compréhension du monde. Malgré une construction toute en patience qui reflète à merveille l’approche théorique des personnages, Carpenter parvient à rendre palpable l’insoutenable tension de la situation dans laquelle ils se trouvent et à nous faire embrasser le regard scientifique qu’il porte ici sur le fantastique.

Il ne se passe pourtant, du moins au cours de la première heure du film, pas grand-chose à l’écran. Les chercheurs s’activent, installent leurs laboratoires et font connaissance. Aucun d’entre eux ne prétend au statut de héros ou d’outsider, ils sont simplement un groupe de personnes réunies en un lieu pour effectuer ensemble un travail. Sous le pseudonyme de Martin Quatermass1, Carpenter livre sur ces bases plutôt anodines un modèle d’écriture filmique, rejetant tout dispositif dramatique traditionnel pour faire de l’angoisse commune des personnages face à l’inconnu le principal moteur du récit. C’est l’un des éléments les plus intelligents du film car, comme eux, nous ressentons le besoin de comprendre et de croire que nous maîtrisons la réalité dans laquelle nous évoluons. Alors que celle-ci se dérobe, joue aux faux-fuyants avec les personnages, nous spectateurs perdons aussi pied et nous identifions à l’horreur qu’ils traversent sans jamais que la narration aie recours au pathos. Ainsi, avant même que les événements ne déraillent sérieusement, les sciences de l’écriture et de la mise en scène parviennent avec la plus grande subtilité à rendre tangible la menace qui plane.

Il ne se passe pourtant, du moins au cours de la première heure du film, pas grand-chose à l’écran. Les chercheurs s’activent, installent leurs laboratoires et font connaissance. Aucun d’entre eux ne prétend au statut de héros ou d’outsider, ils sont simplement un groupe de personnes réunies en un lieu pour effectuer ensemble un travail. Sous le pseudonyme de Martin Quatermass1, Carpenter livre sur ces bases plutôt anodines un modèle d’écriture filmique, rejetant tout dispositif dramatique traditionnel pour faire de l’angoisse commune des personnages face à l’inconnu le principal moteur du récit. C’est l’un des éléments les plus intelligents du film car, comme eux, nous ressentons le besoin de comprendre et de croire que nous maîtrisons la réalité dans laquelle nous évoluons. Alors que celle-ci se dérobe, joue aux faux-fuyants avec les personnages, nous spectateurs perdons aussi pied et nous identifions à l’horreur qu’ils traversent sans jamais que la narration aie recours au pathos. Ainsi, avant même que les événements ne déraillent sérieusement, les sciences de l’écriture et de la mise en scène parviennent avec la plus grande subtilité à rendre tangible la menace qui plane.

Chaque mouvement de caméra, chaque choix d’éclairage ou de cadre, ne sert dans Prince des ténèbres qu’à souligner la gravité des événements et nous faire ressentir la dérangeante présence du Mal. Lorsqu’enfin éclate l’action, que s’engage la terrible lutte dont dépend l’avenir du monde, les nerfs du spectateur sont déjà mûrs pour subir la plongée dans l’abîme qu’a si habilement préparée le cinéaste. L’immensité de l’horreur se révèle alors, allant crescendo tout comme la magistrale bande originale pour aboutir – après cette rencontre avec le Diable – sur un inoubliable plan final. D’une apparente limpidité, simple écran de fumée pour en dissimuler l’absolu génie, l’image nous montre une main hésitante qui se rapproche du miroir pour s’assurer du retour à un état normal du monde. Mais, comme cette notion ténue de réalité qui se dérobe irrémédiablement à la compréhension et au règne de l’Homme, le mouvement restera en suspens et ne distillera en lieu de certitudes qu’autant plus de doutes. Une ultime fois, Carpenter nous fait frissonner de terreur et d’excitation en assénant la conclusion de sa leçon : rien ne sera plus jamais comme avant, rien ne l’a jamais été.

Chaque mouvement de caméra, chaque choix d’éclairage ou de cadre, ne sert dans Prince des ténèbres qu’à souligner la gravité des événements et nous faire ressentir la dérangeante présence du Mal. Lorsqu’enfin éclate l’action, que s’engage la terrible lutte dont dépend l’avenir du monde, les nerfs du spectateur sont déjà mûrs pour subir la plongée dans l’abîme qu’a si habilement préparée le cinéaste. L’immensité de l’horreur se révèle alors, allant crescendo tout comme la magistrale bande originale pour aboutir – après cette rencontre avec le Diable – sur un inoubliable plan final. D’une apparente limpidité, simple écran de fumée pour en dissimuler l’absolu génie, l’image nous montre une main hésitante qui se rapproche du miroir pour s’assurer du retour à un état normal du monde. Mais, comme cette notion ténue de réalité qui se dérobe irrémédiablement à la compréhension et au règne de l’Homme, le mouvement restera en suspens et ne distillera en lieu de certitudes qu’autant plus de doutes. Une ultime fois, Carpenter nous fait frissonner de terreur et d’excitation en assénant la conclusion de sa leçon : rien ne sera plus jamais comme avant, rien ne l’a jamais été.

John Carpenter place Prince des ténèbres au centre de ce qu’il a lui-même baptisé « La Trilogie de l’Apocalypse »2 mais, par cette nécessité de prouver l’existence du Diable à une humanité qui en a fait la métaphore de ses propres errements, l’on peut voir dans ce film la manifestation la plus explicite du thème fondamental du réalisateur et donc la matrice de l’ensemble de son œuvre. Chez Carpenter, les premiers à comprendre le danger qui nous guette – Loomis dans Halloween, Blair dans The Thing ou John Trent dans L’Antre de la folie (1994) – passent pour des illuminés, souvent même le deviennent, car la réalité dépasse de loin l’entendement humain. Ce qui plongera la majorité des protagonistes du cinéaste dans les tourments de la folie, changeant à jamais leur perception du monde, est l’existence du Mal à l’état pur. Dès lors que nous avons affronté cet ennemi ultime, l’horreur ne peut plus que provenir de l’incompréhension et de l’incrédulité du reste du monde car elles sont synonymes de notre solitude totale face aux phobies que nous savons pourtant rationnelles. Ainsi, si c’est bien l’inconnu et l’impensable qui en se révélant nous inspirent la peur, la véritable horreur émane quant-à-elle du fait d’être seul à percevoir celles-ci, d’être seul à savoir que la menace rampe toujours derrière l’aveuglante membrane du monde visible. A moins que ne se confirme cette autre intuition, peut-être la plus terrible de toutes, et que notre raison s’effiloche. Alors, en un geste désespéré et déjà à moitié fou, l’on tente de se rassurer…

John Carpenter place Prince des ténèbres au centre de ce qu’il a lui-même baptisé « La Trilogie de l’Apocalypse »2 mais, par cette nécessité de prouver l’existence du Diable à une humanité qui en a fait la métaphore de ses propres errements, l’on peut voir dans ce film la manifestation la plus explicite du thème fondamental du réalisateur et donc la matrice de l’ensemble de son œuvre. Chez Carpenter, les premiers à comprendre le danger qui nous guette – Loomis dans Halloween, Blair dans The Thing ou John Trent dans L’Antre de la folie (1994) – passent pour des illuminés, souvent même le deviennent, car la réalité dépasse de loin l’entendement humain. Ce qui plongera la majorité des protagonistes du cinéaste dans les tourments de la folie, changeant à jamais leur perception du monde, est l’existence du Mal à l’état pur. Dès lors que nous avons affronté cet ennemi ultime, l’horreur ne peut plus que provenir de l’incompréhension et de l’incrédulité du reste du monde car elles sont synonymes de notre solitude totale face aux phobies que nous savons pourtant rationnelles. Ainsi, si c’est bien l’inconnu et l’impensable qui en se révélant nous inspirent la peur, la véritable horreur émane quant-à-elle du fait d’être seul à percevoir celles-ci, d’être seul à savoir que la menace rampe toujours derrière l’aveuglante membrane du monde visible. A moins que ne se confirme cette autre intuition, peut-être la plus terrible de toutes, et que notre raison s’effiloche. Alors, en un geste désespéré et déjà à moitié fou, l’on tente de se rassurer…

1Martin Quatermass : Hommage au Professeur Bernard Quatermass, personnage de science-fiction anglaise inventé par Nigel Kneale pour un feuilleton de la BBC. Carpenter cite Le Monstre (The Quatermass Experiment de Val Guest, 1955) comme l’un de ses films d’horreur préférés.

2La Trilogie de l’Apocalypse : Un trilogie formée par The Thing, Prince des ténèbres et L’Antre de la folie, trois films de John Carpenter qui traitent de la fin du monde sous une inspiration plus ou moins lovecraftienne.

De toutes façons pour faire peur avec un récipient rectangulaire vert fluo, il faut être très fort. Et Carpenter, ça tombe bien, est l’un des plus fort!!

Ou avec le brouillard, voire même une voiture. Carpenter est un metteur en scène de génie, vivement qu’il nous fasse un vrai retour au cinéma parce que les films d’exploitation sans lui c’est pas pareil.